畑直地域在住の方達に空き家を所有していることのリスクについて理解してもらうために、富山県司法書士会空き地空き家対策特別委員会委員長で司法書士法人谷道事務所の森 亮也さんを講師に「空き家問題研修会」を開催しました。

目次

空き家問題の現状(全国と地域)

空き家とは、一般的に誰も住んでいない家で、ここ20年間で約2倍に増加している。

全国の状況(令和4年)

総住宅数 6,240万戸

空き家総数 849万戸 全体の13.6%

その他空き家 349万戸 全体の5.6%(その他空き家はセカンドハウスや賃貸や売却用を除いたもの)

富山県の状況(令和5年)

総住宅数 473,800戸

空き家総数 69,700戸 全体の14.7%

その他空き家 33,000戸 全体の7.0%

砺波市の状況(平成25年)

総住宅数 16,720戸

空き家 1,460戸 全体の8.7%

空き家の現状(取得の経緯やどんな物件)

「その他空き家」率が高いのは高知、鹿児島、和歌山で10%をこえる

空き家の取得経緯は相続が55%

所有者の3割は遠い所に居住※1時間以上

「その他空き家」の7割が一戸建(木造)

75%が昭和55年以前(新耐震基準以前)に建築されたもの

老朽化が深刻(震災での被害も)

所有者不明土地の問題

所有者不明土地とは

①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない

②所有者が判明しても、その所在不明で連絡が付かない

所有者不明土地は、 約410万haに相当

(参考:九州本島の土地面積:約367万ha)

所有者不明土地の探索が行われないと

2040年には約720万haに増加

(参考:北海道本島の土地面積:約780万ha)

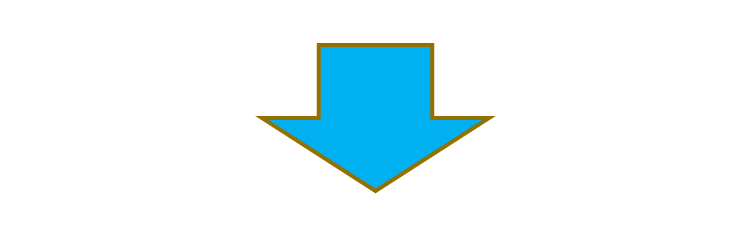

「所有者不明土地」が増加した要因」

所有者不明土地のうち、約62%は相続登記の未了、約34%は住所変更登記の未了により発生)

相続登記、住所変更登記が義務ではなく、放置しても罰則など不利益を被ることがなかった

都市部への人口移動により、地方を中心に人口減少、高齢化が進み、土地を所有したい、活用したいという気持ちが薄れている

相続登記をしないまま放置することにより、土地の共有者がねずみ算式に増加

「所有者不明土地」が増加することによる問題点

所有者の探索に多大な時間と費用がかかる

管理が行き届かず、放置されると、近隣住民の生活に悪影響を及ぼす可能性がある

公共事業や復旧、復興事業が円滑に進まないことが懸念。東日本大震災など

相続とは

相続とは、個人が死亡した場合、その人の財産上の権利や義務を、死亡した人と一定の身分関係にある人が、受け継ぐことを言う。

死亡した人・・・「被相続人」

受け継ぐ人・・・「相続人」

相続人

第1順位 子

(子が死亡している場合孫など)

第2順位 親

(親が死亡している場合親の親など)

第3順位 兄弟姉妹

(兄弟姉妹が死亡している場合兄弟姉妹の子 つまり甥や姪)

配偶者は常に相続人となる

配偶者と第1~3順位の相続人が相続人となる

法定相続分

①相続人が配偶者と子(第1順位)

配偶者 2分の1 子 2分の1

②相続人が配偶者と親(第2順位)

配偶者 3分の2 親 3分の1

③相続人が配偶者と兄弟姉妹(兄弟姉妹)

配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1

遺産分割協議

遺産分割協議とは、

相続人全員で遺産の分割について協議し、合意すること。

法定相続分と異なる割合で相続分を自由に決めることができる。

相続人中の一部の者の取得分をゼロとすることもできる。

1人でも反対者がいると成立しない。

例えば、

・土地建物は長男に、現金は長女に相続させる。

・財産すべてを妻に相続させ、子供には相続させない。

・すべての財産を、妻が2分の1、子2分の1の割合で相続させる など

相続放棄

「相続放棄」・・・相続人が、被相続人の権利義務の承継を拒否する意思表示。

要するに、「私、相続しません!」ということ。

要件

①相続人が被相続人の死亡を知ってから3カ月以内

②家庭裁判所に申し立てる

相続放棄をすると、

「その者は最初から相続人でなかったことになる」

・不要な土地や建物、また借金を相続しなくてよくなる。 ・ただし、必要な不動産や預貯金や株式など全ての資産の相続権も失う

・また、後順位の者が相続人となります。子どもが相続放棄したら、親が相続人となり、親が相続放棄したら、兄弟姉妹が相続人となり、兄弟姉妹が相続放棄したら、相続人は誰もいなくなる。

・管理義務が残る場合もあり

・道徳的責任を感じることも。

相続財産清算人

・相続人がいない時(相続人全員が相続放棄をしたため、相続する者がいなくなった場合も含む。)には、裁判所に申立てをすることにより、相続財産清算人を選任することができる。

・相続財産清算人はその財産を管理したり処分したりする権限を持ちます。責任も持ってもらえる。

・ただし申し立てするには、相続財産清算人の報酬として20~100万円程度の予納金が必要になることも。

相続土地国庫帰属制度

この制度は、2023年(令和5年)4月2から開始しています。

相続等によって土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を手放して、国庫に帰属させることができる制度です。

簡単に言うと、「相続した不要な土地の所有権を国に対して返すことができる制度」です。

ただ、なんでもかんでも帰属を認めてくれるというわけではありません。

土地の維持・管理には、当然、費用や労力がかかるので、モラルハザードが発生するおそれを考慮して、一定の要件を定めています。

意外とこの要件はハードルが高い!

申請できるのはだれ?

相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)によりその土地の所有権を取得した人に限られます。つまり、売買などで自ら積極的に取得した土地については、この制度の対象外です。

土地を数人で共有して所有している場合には、共有者の全員が共同して申請する必要があります。

共有者のうち持ち分のみの相続人がいればその者と共同して申請することが出来る。

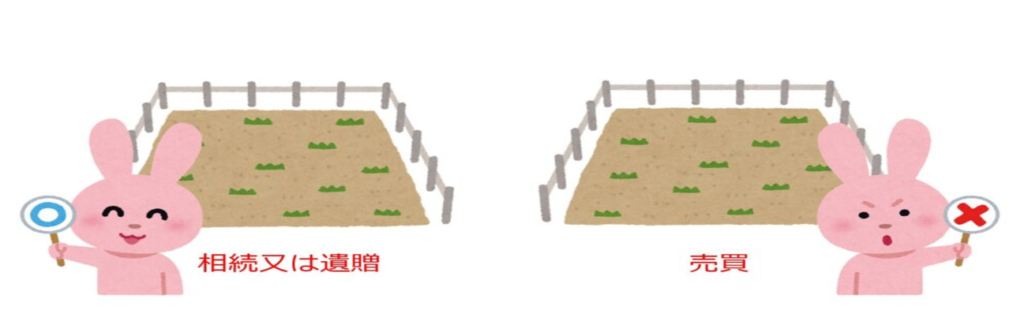

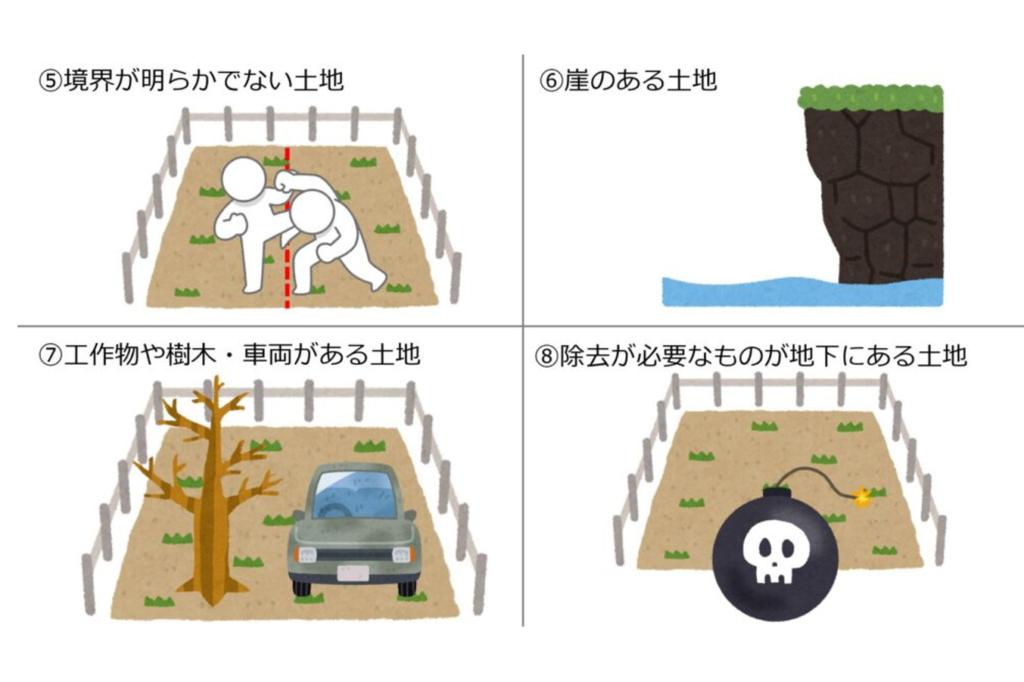

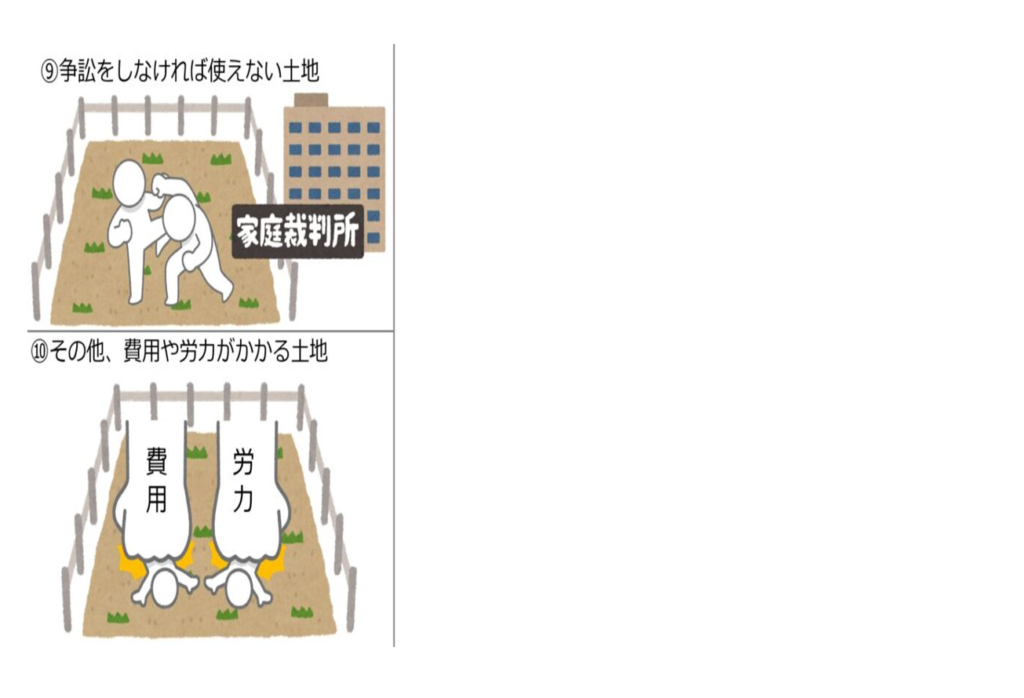

要件は?

簡単にまとめると

「抵当権等の設定や境界に争いがなく、建物もない更地」

ということになります。

通常の管理や維持に必要以上の費用や労力がかかる面倒な土地はお断りというわけです。

費用は?

・土地1筆14,000円の審査手数料がかかります。

・承認を受けた場合には、10年分の土地管理費用相当額の負担金の納入が必要。

・この負担金は、土地の地目や面積、周辺の環境など、実情に応じて算出する。

・管理費用には、柵や看板を設置するための費用草刈りや巡回のための費用が含まれています。

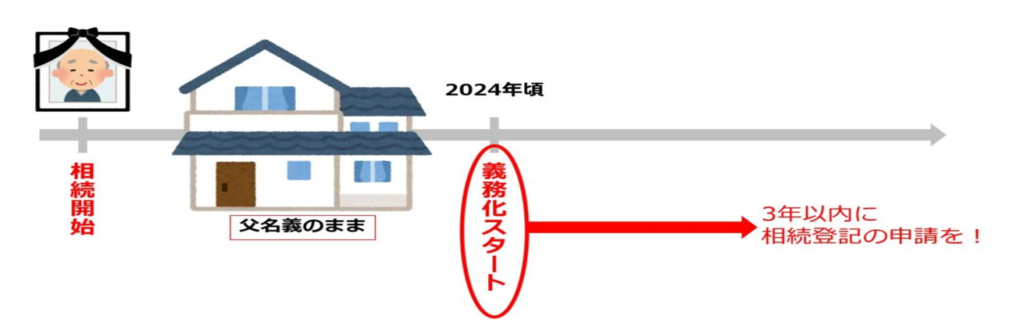

どうして相続登記が義務化されるの?

これまで、相続登記には、期限や罰則はありませんでした。そんな相続登記がこの度、なぜ義務化されることになったのか、それは、ずばり所有者不明土地が増加しているからです。

所有者不明土地とは、下記のような土地をいいます。

① 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない

② 所有者が判明しても、その所在不明で連絡が付かない

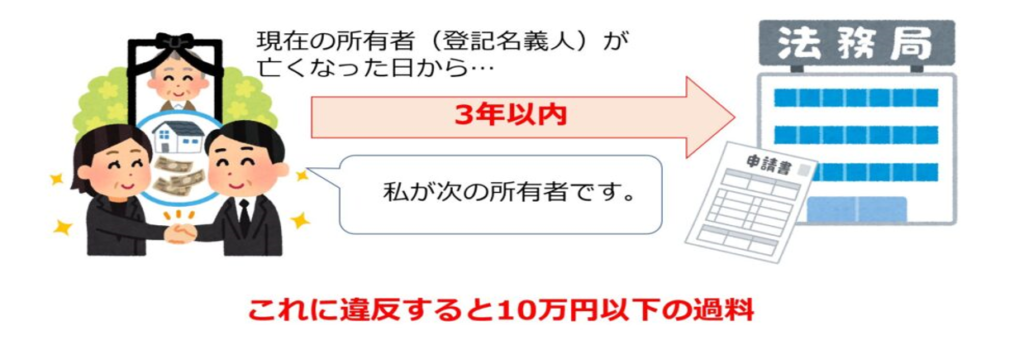

義務化された後のルール

”相続から3年以内に、相続登記を申請しなければならない”

”正当な理由なく違反すると10万円以下の過料が科される”

義務化が始まる前に相続が開始しているが、相続した不動産の名義変更をしていない相続登記未了の場合

義務化から3年以内に登記しないと過料(10万円以下)

3年以内に相続登記が申請できない場合には、以下の方法により一時的に過料を免れることができます。

・法定相続分で相続登記を行う

・相続人である旨の申出(相続人申告登記)をする

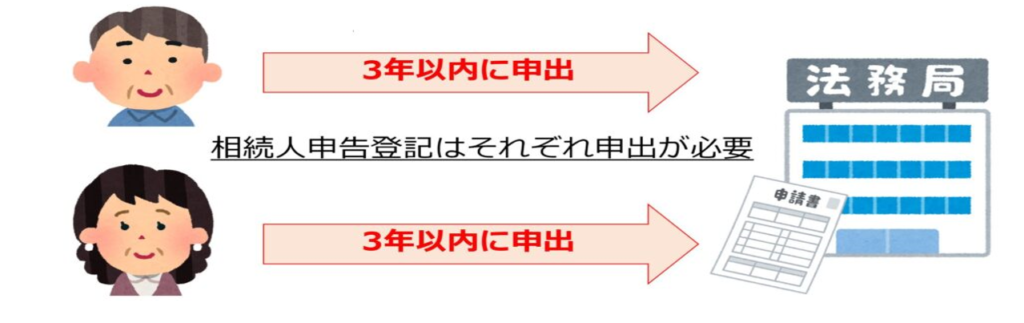

相続人申告登記

登記上の所有者が亡くなっているが、相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらないなどの事情があり、相続登記を亡くなった日から3年以内に申請することができない場合に、

※登記上の所有者が亡くなった旨

※自らが相続人である旨

を法務局に対し、申し出る制度です。

この申し出を受けると法務局の登記官が職権で、申し出をした人の氏名及び住所等を登記します。

このとき、通常の登記とは異なり、持分の記載はされません。

この相続人申告登記は、相続を原因とする所有権の移転登記ではなく、あくまで「報告的」な仮の登記ですつまり、相続人申告登記をしただけでは、売却等はできません。

そのため、相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらないなどの事情が解消され、不動産を相続する人が確定した場合には、その確定した日から3年以内に相続登記をしなければいけません。

この相続登記を怠ると、10万円以下の過料が科されます。

せっかく、相続人申告登記を行い、一時的に過料を免れたにも関わらず、所有者が決まった後の相続登記を失念し、10万円以下の過料を受けることがないよう、注意しましょう!

(附則 経過措置)第五条六項 施行日前に所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は

①自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日

②施行日のいずれか遅い日から3年以内に所有権の移転の登記を申請しなければならない

遺言

遺言は、

①相続人間でトラブルが起こりそうな場合

②相続人が多数の場合等(連絡がとれない相続人がいる)

に利用すると、相続手続きがスムーズに行くことが多く有益である。

他の相続人の関与無しに手続きができる。

遺言は主に2種類

・自筆証書遺言・・・自分で作成する

・公正証書遺言・・・公証人に作成してもらう

自筆証書遺言(自宅等で保管)

・遺産目録以外の遺言書全文、日付、氏名を自署し、認印を押印するだけで簡単に作成でき、費用もかからないが、記載内容が不明瞭なため、遺言として利用できないこともある。紛失、偽造等のおそれもある。

・遺言者死亡後、検認という裁判所に確認してもらう手続きが必要で、相続人全員に通知される。

自筆証書遺言(法務局で保管)

・作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる。少し費用がかかる(数千円程度)が、形式をチェックしてもらえるうえ、紛失、偽造等のおそれがない。

・遺言者が法務局に出向く必要がある。

・遺言者死亡後、検認は不要。

公正証書遺言

・証人2名が必要なうえ、少し費用がかかる(数万円程度)が、遺言の専門家である公証役場の公証人に作成してもらうので、内容について問題が起こることはほとんどない。証人2名は公証役場で用意してもらうこともできる。

・裁判所の検認は不要。

・紛失の恐れもない。

生前贈与

家の所有者が生きているうちに、家の名義を所有者から子等に贈与により所有権移転登記することで、贈与を受けた子等が売却、賃貸等をすることができる。

評価額によっては、かなり費用がかかる。

例えば、評価額が300万円の住宅の贈与の場合、実費だけで、贈与税金19万円、登記のための登録免許税金6万円の合計金25万円がかかるだけでなく、不動産取得税もかかる。手続きを司法書士に頼むとその報酬も支払わなければならない。

なお、相続時精算課税制度を利用すれば、贈与税がかからずに済むこともある。

相続時精算課税制度

①贈与者(贈与した年の1月1日に60歳以上である「父母」や「祖父母」)と

②贈与を受ける者(贈与を受けた年の1月1日に18歳以上である「子ども」や「孫」)が

③直系血族である場合に、

贈与を受ける者が金2500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができるというもの。

贈与者が死亡した時に、精算する贈与税の制度である。

・一度この制度を利用すると、撤回できない。

・この制度を利用する場合は、税務署に申告が必要になる。

・従前は、一度この制度を利用すると暦年課税(1年間に金110万円まで贈与しても非課税)を利用できなくなったが、法改正により、令和6年1月から併用できるようになったため、今後の利用増加が見込まれているようである。

相続税

・相続税は、親等が死亡し、相続人がその財産を相続した場合に、その受け取った財産に応じてかかる税金。

・相続した場合に必ずかかるわけでなく、具体的には、相続した財産の額から、借金や葬式費用を差し引く等した後の額が、一定の額(基礎控除額)を上回るときにかかる。

・基礎控除の額は、3000万円+(600万円×法定相続人数)で計算する。

・例えば、相続人が妻と子2人の場合、法定相続人数は3人となり、基礎控除の額は4800万円となるので、相続した財産の額が4800万円以下であれば、相続税はかからない。

空き家又は空き家になる予定の家屋の所有者に判断能力がない場合

・基本的に売却、賃貸はできない。

・所有者が生きている間に売却、賃貸したい場合は、法定後見制度を利用するしかない。

・この制度を利用したとしても所有者の居住していた住宅を売却、賃貸するには、裁判所の許可が必要になるため、相当ハードルが高い。

・そのため、所有者に判断能力が回復しない限り、売却、賃貸することは難しい。

法定後見制度

・法定後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がい等によって判断能力が不十分な人に対し、本人の権利を法律的に支援、保護するための制度。

・本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3類型がある。

①成年後見人・・・判断能力を常に欠いている状態

②保佐人・・・判断能力が著しく不十分な人

③補助人・・・判断能力が不十分な人

いずれも裁判所が選任し、本人を支援する。いずれの類型についても、裁判所の監督が入るため、本人のためになると裁判所が判断する行為のみが許される。申立人の希望する後見人等が選任されるとは限らない。弁護士、司法書士等親族以外の者が後見人等になった場合、その報酬として、本人の財産から毎月金1万円から金3万円程度支払う必要がある。

任意後見制度

・所有者本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ本人が選んだ任意後見人に、財産管理や身上監護について、契約で決めておく制度。

・法定後見より柔軟な対応が可能。

・本人の判断能力が低下した場合に、裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じる。

・なお、任意後見契約書は、公正証書で作成しなければならない。任意後見制度を利用するには書類をたくさん用意しなければならず、また、任意後見人や任意後見監督人に毎月報酬を支払う必要があるので、手間も費用もかかる。

家族信託

・家族信託は、委託者(親)が所有する財産を受託者(子)へ託し、受託者(子)は受益者(親)のために、託された財産の管理、運用を行うという仕組みである。

・認知症対策としては、優れた仕組みであるが、手続き自体が難しいため、熟知する専門家が少なく、その報酬も金30万円から数百万円と高額になるケースが多い。

空き家を相続することのリスク

①近隣住宅に迷惑をかける可能性

倒壊、外壁落下、悪臭、害虫、害獣、枝のはみ出し、景観悪化、不法侵入等

相続をすると、権利とともに義務も相続するため、その空き家に関して管理する義務を負う。

放置すると罰則など、不利益を被る可能性

近隣トラブル、訴訟沙汰に発展する可能性も

②罰則が適用される可能性 「特定空き家」

❶そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態

❷そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

❸適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

❹その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

②罰則が適用される可能性 「特定空き家」

「特定空き家」と認められると、市長村は、

「助言」「指導」を行い、それでも改善されない場合は、

「勧告」「命令」を行います。

従わない場合は、50万円以下の過料に処される可能性があります。

また、強制撤去の対応が行われる場合もあります。

③税金の負担が増える可能性(固定資産税)

住宅敷地 200㎡以下 6分の1に減額

200㎡以上 3分の1に減額

空家法に基づく勧告を受けた特定空家の敷地や、居住のために必要な管理がなされていない場合などで今後居住する見込みがない空き家の敷地には、固定資産税の軽減措置は適用されなくなります。

生前対策

①まずは家族で話し合い、方針を決めておく。まずはここから。話し合いがされていない物件は放置されがちです。

②空き家の解体

③空き家を売る、貸し出す(不動産業者への相談)

④空き家を改修・管理・家財の片づけ

⑤空き家の活用・管理サービスの利用(民間と市町村)

⑥遺言や生前贈与の利用

空き家に対する選択肢

①管理する

②売却する

③賃貸する

④取り壊す・解体

⑤相続人が相続しない

⑥放置する

管理する

・定期的に通風、換気、通水、庭の除草、庭木の剪定等の定期的なメンテナンスをしないと家が急速に劣化する。

・空き家が遠方で自分で管理できない場合は、管理サービスの利用も検討(不動産業者等が対応)。

・固定資産税の納付も継続的に必要

(管理すると決める場合、管理費や固定資産税は所有し続ける限り発生し、世代が進んでも負担が続く上、年数が経過すると建物が老朽化して、解体せざるを得なくなることも考慮する必要があります。将来に渡って住む可能性が無い空き家は次に記載する「売却する」や「賃貸する」を検討することをお勧めします。)

売却する

・売却する場合は、建物、敷地の登記の内容を確認し、売却できる状態にする必要がある。

(相続登記や建物表題登記がなされているか)

・不動産業者に相談する。場合によっては、空き家をリフォームしたり、取り壊し、更地にした後、売却することもある。

・空き家バンクに登録する。

・近隣の人に格安で譲渡する、または無料で引き取ってもらうことも考える。

(不動産業者や空き家バンクの他、空き家のマッチングサイトもあるので、そのようなサイトに登録して、田舎へ移住したい人を探すのも選択肢です。「田舎暮らし 格安物件」などのキーワードで検索している人は月間2,400件あるので、低価格で売却すれば、買い手は見つかると思います。)

賃貸する

・賃貸する場合も、建物、敷地の登記の内容を確認し、賃貸できる状態にする必要がある。

(相続登記や建物表題登記がなされているか)

・不動産業者に相談する。場合によっては、空き家をリフォームした後、賃貸することもある。

・空き家バンクに登録する。

(不動産業者や空き家バンクの他、空き家のマッチングサイトもあるので、そのようなサイトに登録して、田舎へ移住したい人を探すのも選択肢です。「空き家 家賃 5000円」などのキーワードで検索している人は月間3,600件あるので、低価格で賃貸物件として掲載すれば、借り手は見つかると思います。)

取り壊す・解体

・取り壊す場合、建物が登記されているかどうか確認する。

・取壊業者に相談する。

・空き家を取り壊し、更地にした後、売却したい場合は、不動産業者に相談する。場合によっては、近隣の人に格安で譲渡する、または無料で引き取ってもらうことも考える。

・所有者が死亡している場合、原則として相続人の同意を得る必要がある。

・土地の固定資産税が増える可能性があるが、建物の固定資産税がかからなくなる。(建物を解体すると、土地の固定資産税は3~6倍になる可能性があるので、有料駐車場など土地の有効利用が出来るのか十分に検討する必要があります。)

・空き家が危険な状態になる等により周りに迷惑をかけることがなくなるが、更地となった建物敷地について除草等の管理が必要になる。

・相当費用がかかるが、市町村から補助金がもらえる可能性がある。

相続しない

・相続人が空き家の所有者の死亡を知ってから3ケ月以内なら相続放棄することができる。ただ、相続放棄しても相続財産清算人に引き継がない限り管理義務が残る場合がある。

・また相続放棄をするならば、預貯金やほかの財産も相続できないことに留意。

放置する

・空き家になった後、何もしないと家の劣化が進むが、平成27年5月に施行された空き家対策特別措置法により、空き家が倒壊等の危険がある状態になったと市町村が判断した時、市町村は、所有者に助言、指導、勧告、命令をしたり、50万円以下の過料を課したり、所有者の代わりに家を取り壊したうえで、その代金を所有者に請求することができる。また、固定資産税の軽減措置をなくすこともできる。

そのため、空き家を放置することは、避けるべきである。

最後に

・空き家問題はすべての物件を完全に解決できることは難しい(少子高齢化)。

・放置することがもっともリスクあること。

・空き家を所有して将来使用する予定のない人は、早めに「売る」「貸す」「解体する」などの方針を決めておくことが必要。

・家族や地域との話し合い連携をとることが大切です。

・司法書士もその一助となれれば幸いです。

(相続、遺言、生前贈与、後見など)

事務局から

相続の相談は、司法書士さんが最適です。相続が発生すると誰に相談すれば良いか迷う方も多いと思いますが、相続税が発生するので、税理士さんが最適と考える方もあると思いますが、相続税が課税されるのは被相続人の10%未満と言われているので、ほとんどの人は税理士さんに相談しても有効なアドバイスが得られない可能性があります。また、相続税が課税される可能性が高いと思われる場合でも、税理士さんなら誰でも良いと言う訳では無く、税理士試験で相続税法を選択していない税理士さんに相談や依頼をしても適切な節税のアドバイスが得られない可能性がありますし、砺波市では相続税を専門にしている税理士さんはいらっしゃらないので、どこの事務所へ相談すれば良いのか分かりません。

弁護士さんに相談すれば良いと考える方もいらっしゃると思いますが、遺産分割協議が決定的に決裂していて、話し合いも出来ない状態なら弁護士さん一択ですが、紛争も起こっていないのに弁護士さんに依頼するのは、費用が高くなるだけです。

行政書士さんは、相続登記や相続放棄が出来ないので、相続財産に不動産が含まれる場合は、行政書士さんに依頼するのはお勧め出来ません。

相続に不動産が含まれることが多くあります。畑直のような田舎の相続ではかなり高い確率で不動産が含まれます。不動産が含まれる相続は、相続登記が必須になりますので、司法書士さんに依頼や相談するのが最適です。相続を積極的に扱っている司法書士事務所の場合、案件が相続税が課税される場合には、提携している税理士さんも紹介してもらえますので安心です。