日本相続知財センター®富山支部 一般社団法人 相続まるごと相談センター

〒933-0014 富山県高岡市野村1357-2 ℡0766-30-2128 メールアドレス e.kitamori@j-creas.com

目次

- 1 講師紹介

- 2 おひとりさま世帯が増えています

- 3 秋田県人口 約92万人、福井県人口 約75万人 これに匹敵する人口が減少しました。

- 4 ✅ 空き家問題とは?

- 5 空き家が引き起こす問題(社会・経済)

- 6 空き家が引き起こす問題(個人のリスク)

- 7 管理費用の負担(持ち続ける場合の維持費)

- 8 管理せずに放っておいたら、大変なことに

- 9 管理費用の負担(空き家を解体する場合)

- 10 あなたは空き家を何もせずそのまま放っておきますか?そして、次の世代(子ども)に、この負動産を渡しますか?

- 11 空き家のことを考える前に、ちょっと確認。その空き家の所有者は誰になっていますか?その空き家、登記してありますか?

- 12 親が亡くなったあと、不動産の名義変更を手続きをしないとこんなことが・・・

- 13 親が所有している不動産の名義と登記簿謄本の確認方法

- 14 相続人は誰?

- 15 相続人の確認をしなかったことによる悲劇

- 16 養子縁組されていなかったことによる悲劇

- 17 相続放棄

- 18 家系図を確認しておきましょう。

- 19 次は認知症のお話しです。

- 20 成年後見制度はどんなときに必要?

- 21 後見人の使命

- 22 空き家で子供たちが困らないようにするためには、どうすればよいのか?

- 23 最後に、今回のセミナーテーマとは関係ありませんが、認知症になる前に準備していただきたいこと

- 24 おわりに

講師紹介

北守栄理子

ファイナンシャル・プランナーとして約25年のキャリアがあり、ライフプラン、お金に関する様々な相談にのっております。

月1回の新聞コラム執筆の他、相続セミナー、ライフプランセミナー、引きこもりや障がいのある子の親なき後対策セミナーを、不動産会社、一般企業、障害者団体にて行っております。

亡き父も認知症。そして現在は認知症の母の介護に奮闘中。

実家の片付け、親の終活をする時期を親が80代になったときに始めたため、全てが後手後手にまわり、今は完全にストップしています。

その経験もあり、お客様には60代後半に終活プラン、そして家の片付けは60代後半から70代前半にするように伝えております。

私のような失敗を繰り返さないために、実体験を交えてお伝えしております。

おひとりさま世帯が増えています

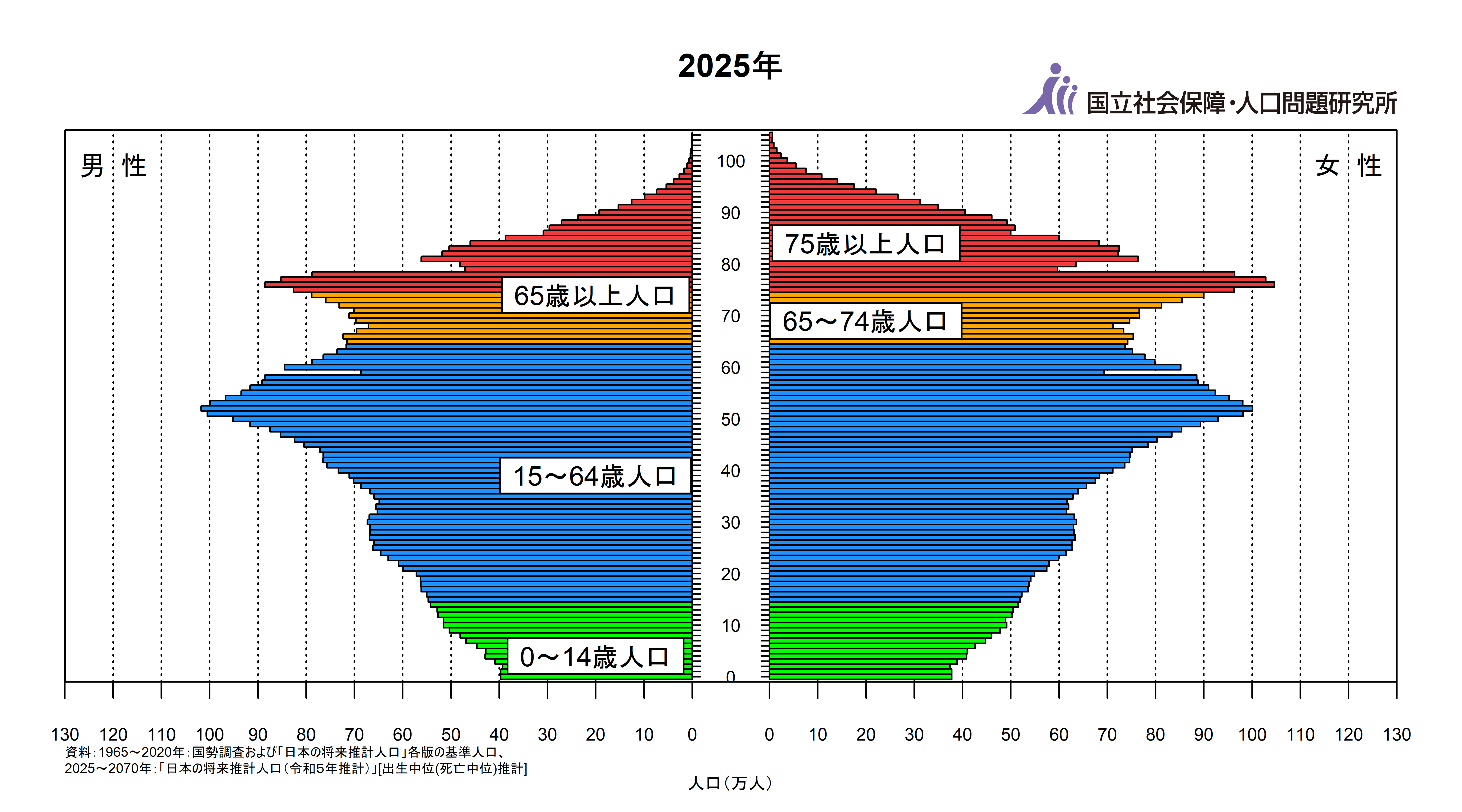

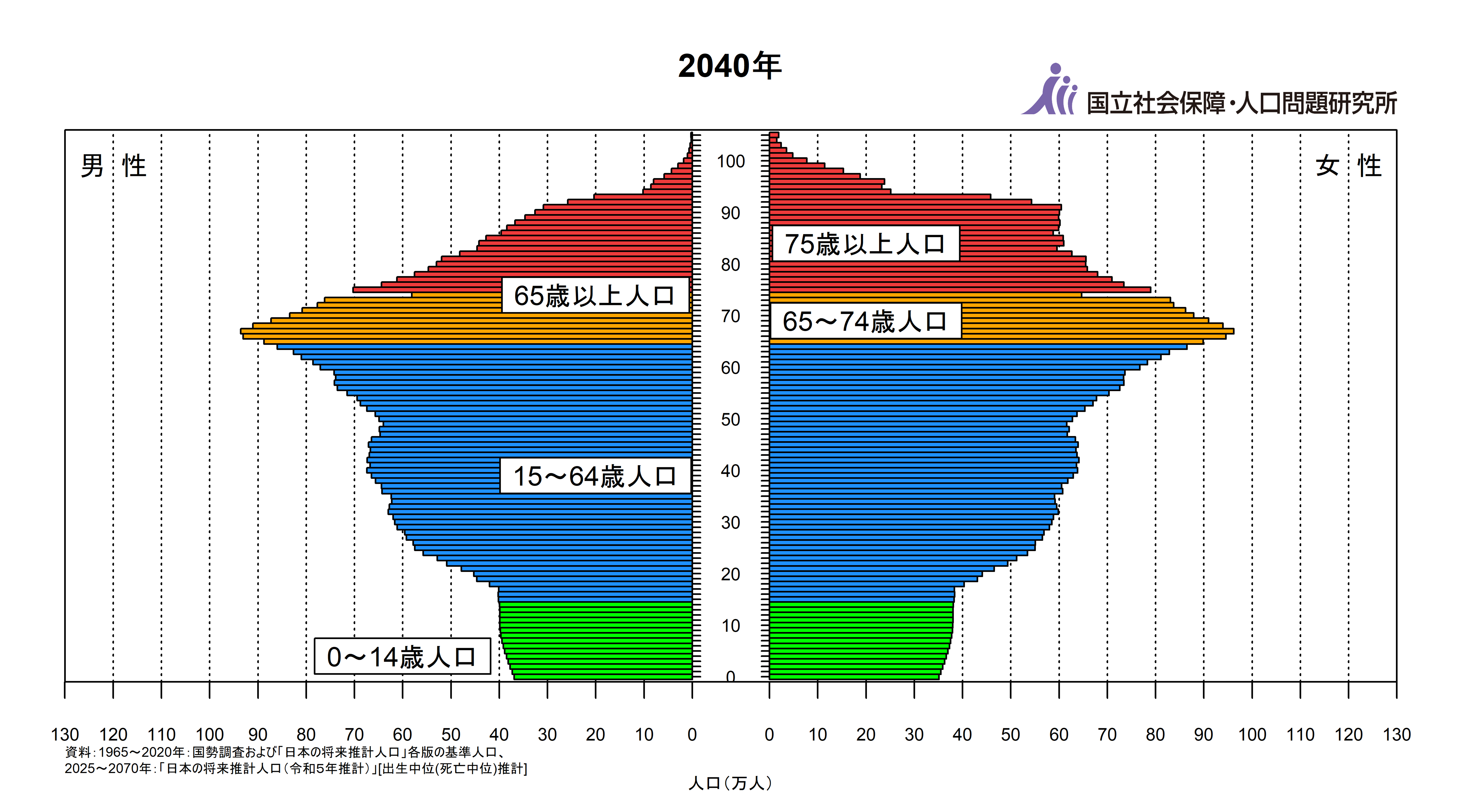

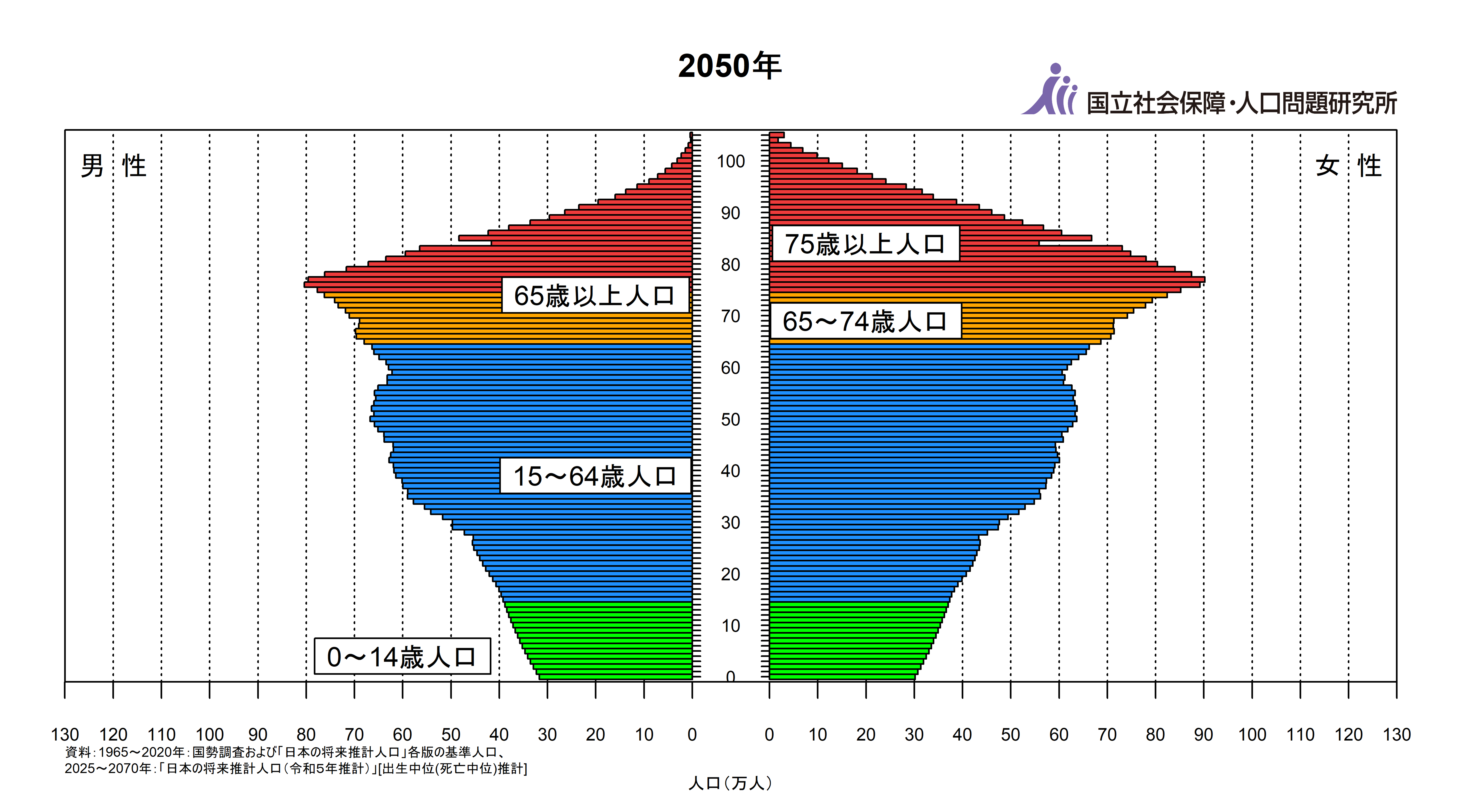

全世帯に占める「1人暮らしの世帯」の割合は2020年の38%から増加を続け、2050年には44.3%と3なる見通しです。

国立社会保障・人口問題研究所 資料

※ここでいう「おひとりさま世帯」とは、生涯独身の方、かつて配偶者と二人で同居していたが死別、離婚された方を言います。(子どもが独立して家を出ていき、夫婦二人だけの生活になり、その配偶者と死別・離婚した場合の方も含まれます。)

秋田県人口 約92万人、福井県人口 約75万人 これに匹敵する人口が減少しました。

2023年

死亡者数158万人

出生数75万人

83万人減少

◆所有者不明の土地が国土の約22%、九州の面積よりも広い。

◆日本の空き家数は900万戸、総住宅数に占める割合13.8%

◆イギリスは75歳以上の8割が遺言を書いている。日本は遺言を書いている人は1割のみ

以前は家族皆が住んでいた家。

子どもが大きくなり、独立して、親だけの家となる。

その後、親が介護施設に入所したり、亡くなったりして、空き家となった。

この空き家、どうすればいいのだろう。

✅ 空き家問題とは?

·空き家とは「居住者がいない状態が長期間続いている建物」

·全国で約900万戸

·空き家率は約13.8%(過去最高)

·なぜこの問題が重要なのか?(防災・治安・経済への影響)

✅ (1) 空き家の分類

1.賃貸・売却用の空き家(不動産市場に出ている)

2.二次的住宅(別荘・セカンドハウス)

3.その他の空き家(長期間放置)→最大の課題!

長期間放置

✅ 2) 地域別の空き家状況

·都市部:マンションの空室増加、賃貸空き家問題

·地方:人口減少による放置空き家の増加

✅ (3) なぜ増えているのか?(主要な原因)

1.人口減少と高齢化(相続する人がいない)

2.都市への人口集中(地方の家が放置される)

3.住宅供給過多(新築志向が強く、中古住宅が売れにくい)

4.相続の問題(遺産分割が決まらず、誰も管理しない)

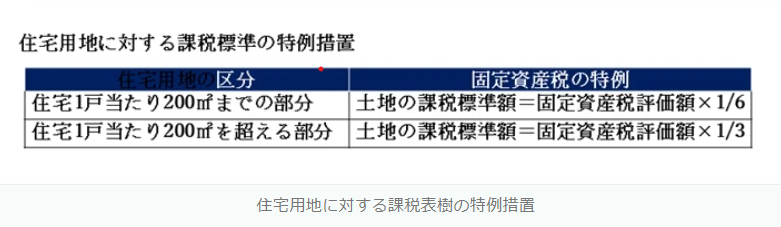

5.税制の影響(固定資産税の優遇措置が空き家を放置する要因に)

空き家が引き起こす問題(社会・経済)

公共の建物、新しい道路等を作るときに、所有者不明不動産があると、計画が前に進まない。

災害後の復興をするときに、所有者不明の不動産があった場合、所有者に確認が取れず、復興が遅れます。

■景観の悪化(放置空き家が地域の価値を下げる。)

■資産価値の低下(近隣住宅の価値が下がる。)

■自治体の負担増(管理や撤去費用の増加)

空き家が引き起こす問題(個人のリスク)

それなら、家も持っていきなさいよ。

私は何もいらないわ。

家や山を私に押し付けないでよ。

俺は長男だ。

今後、両親の法事やお墓の管理もしなければいけないんだ。

家はいらないがお金は貰う。

相続時に、空き家や売れない田畑、山林等の不要な不動産でケンカが勃発。

(相続登記の義務化で、所有者が亡くなったら必ず登記が必要。)

※相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所にて相続放棄の手続きをすれば、相続登記の義務化からは逃れることができるが、その場合は全ての財産を放棄することになる。

管理費用の負担(持ち続ける場合の維持費)

空き家の維持費

・火災保険の確認

実家が空き家になった後、火災保険を解約せずに名義変更し、継続する場合は、空き家であることを伝えておく必要があるので、注意してください。

・もし、空き家のまま所有するのであれば、誰も使っていない家は朽ちていくのが早いので、定期的に窓を開けて空気の入替をしたほうがよいです。

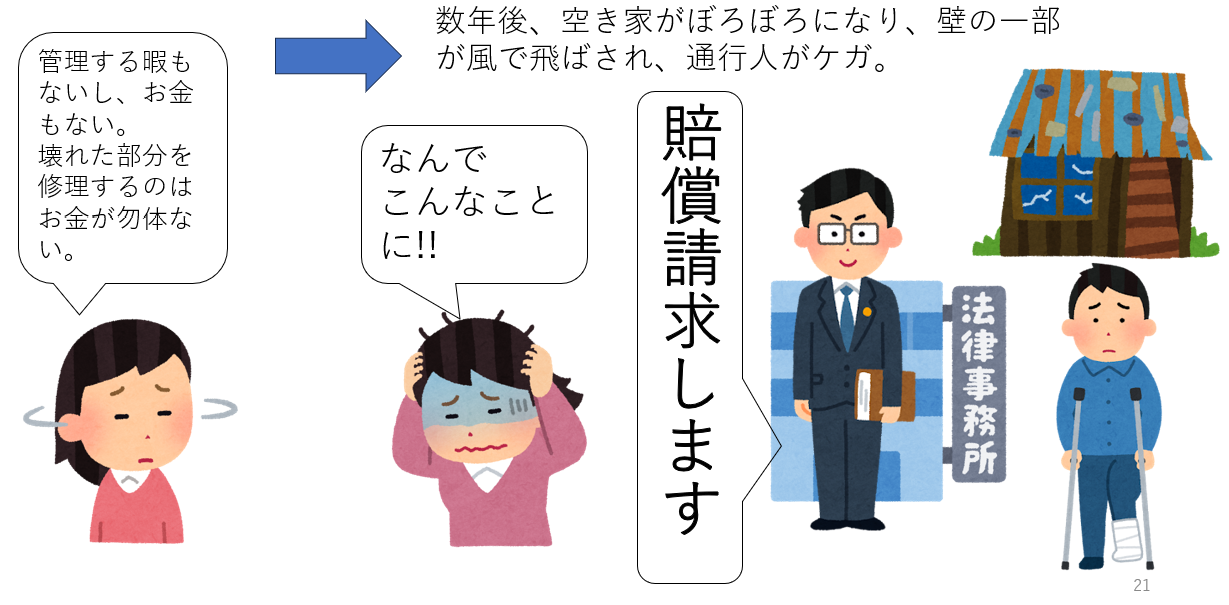

何もできない場合は、災害時に破損し、周囲に迷惑をかける場合があります。

もし人がケガをした場合は、多額の損害賠償請求される可能性がありますので、

空き家を放っておくことはないようにしておきましょう。

・実家を解体する場合は、家財が残ったままですと解体費用が高くなります。よって、将来解体する予定ならば事前に家財を処分しておきましょう。

・売却する場合は、家財を処分し、自宅を掃除して綺麗にしておいた方が買い手が見つかりやすいです。

管理せずに放っておいたら、大変なことに

管理費用の負担(空き家を解体する場合)

家を壊す場合

家の前の道は重機が入るほどの幅がある道路か?も重要なポイントです。

解体にかかる費用

1.解体前にアスベストがあるかの検査費用

2.解体費用

3.アスベストがあった場合、アスベストの処理費用が上乗せ

(鉄骨の場合、アスベストが使われている確率が高い)

家を壊すメリット・デメリット

メリット

家の維持管理費用が無くなる。

土地だけだと売れる可能性が高くなる。

デメリット

土地の固定資産税の減免が無くなる。解体費用がかかる。

あなたは空き家を何もせずそのまま放っておきますか?そして、次の世代(子ども)に、この負動産を渡しますか?

なんでこんなもの残したんだ!

俺に押し付けるなよー!

空き家のことを考える前に、ちょっと確認。その空き家の所有者は誰になっていますか?その空き家、登記してありますか?

ダメです!

実際にあった例

建物が登記されていなかった!

所有者が祖父名義のままだった。

そんなら、俺のところもそのままでいいかな。

亡くなった親父名義のままにしておいても大丈夫やよ。名義変更するとお金かかる言うし。

俺のところもそのまんまやわ。

借地に家を建てている場合は、必ず家の所有者が亡くなられた場合、名義変更をしてください!

借地

借地に家を建てている場合は、将来空き家になったときは家を壊して土地を返す契約になっていることが多いです。

(家を壊す費用は、土地の借主が負担)

その場合、「どうせ壊す家だから相続時の名義変更はしなくてもいいだろう。」と考え、祖父が亡くなり、父親が亡くなったあとも名義変更せずにしている方がおられます。

ですが相続登記を怠ると、家の所有者がねずみ算式に増えます。家を解体する場合は、所有者の同意が必要となり、勝手に家を解体すると損害賠償請求をされる可能性があります。

「自分の親戚にはそんなことを言う人はいない!」と思われるかもしれませんが、悪い人がいたら「不法行為だからお金を取れる。」と考え、訴えてくる可能性もあります。よって、必ず不動産の所有者が亡くなった場合は不動産の名義変更をしてください。

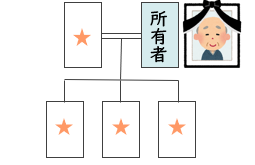

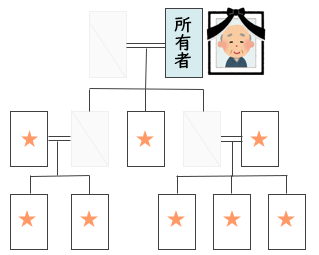

親が亡くなったあと、不動産の名義変更を手続きをしないとこんなことが・・・

不動産名義変更

不動産の所有者名義の方がお亡くなりになられた後、名義変更をしなかった場合、相続人が増えて疎遠になった親族全員から実印をもらわないといけなくなります。

相続人 4人

(配偶者1人、子3人)

放っておくと・・・

相続人 8人

(子1人、子の配偶者2人、孫5人)

家の所有者がネズミ算式に増え、所有者全員の合意が無ければ、家を売却することも解体することもできなくなってしまいます。

国は、

考えました。

そして、法律を作りました。

不動産の所有者が亡くなった方の名前になっていて、誰が所有者かわからない不動産が増えている。

どうすれば、所有者不明不動産が無くせるのだろう・・・。

まずは法律を見直そう。

登記がされるようにするために

不動産登記制度の見直し

■相続登記の義務化

■住所変更登記の申請義務化

■相続登記・住所変更登記の手続きの簡素化・合理化

要らない土地を手放しやすくするために

相続土地国庫帰属制度 誰も買ってくれない不要な土地を処分しやすくするために、土地にお金を付けてくれれば、国が土地を引き取ってくれるという制度

■しょゆうしゃ不明土地、共有者が不明な場合の利用の円滑化

■長期間経過後の遺産分割の見直し

※民法等一部改正 令和5年4月 1日

相続土地国庫帰属法 令和5年4月27日

相続登記の義務化 令和6年4月 1日

住所変更登記義務化 令和8年4月 1日

親が所有している不動産の名義と登記簿謄本の確認方法

固定資産税納税通知書

名寄帳(市区町村が作成している固定資産税課税台帳、市役所で取得)

不動産の登記簿謄本(法務局で取得、富山地方法務局砺波支局 砺波市苗加353-2)

※名寄帳には固定資産税が課税されていない土地も記載してあるので、墓地等の小さな土地を所有している場合は、確認したほうがよいです。

注意

固定資産税納税通知書が届いていても、建物が登記されていない場合があります。

また、固定資産税納税通知書の名前が父親名義になっていても、登記簿謄本の所有者名義は亡くなった祖父名義のままだったこともありますので、必ず謄本を取得し、確認してください。

相続人は誰?

あなたは本当に相続人ですか?

配偶者、または実子、養子縁組された子どもではない限り、相続人ではない可能性があります。

世間の常識と法律の常識は違います。

戸籍を取得し、しっかりと確認しましょう!

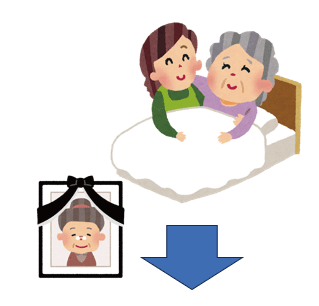

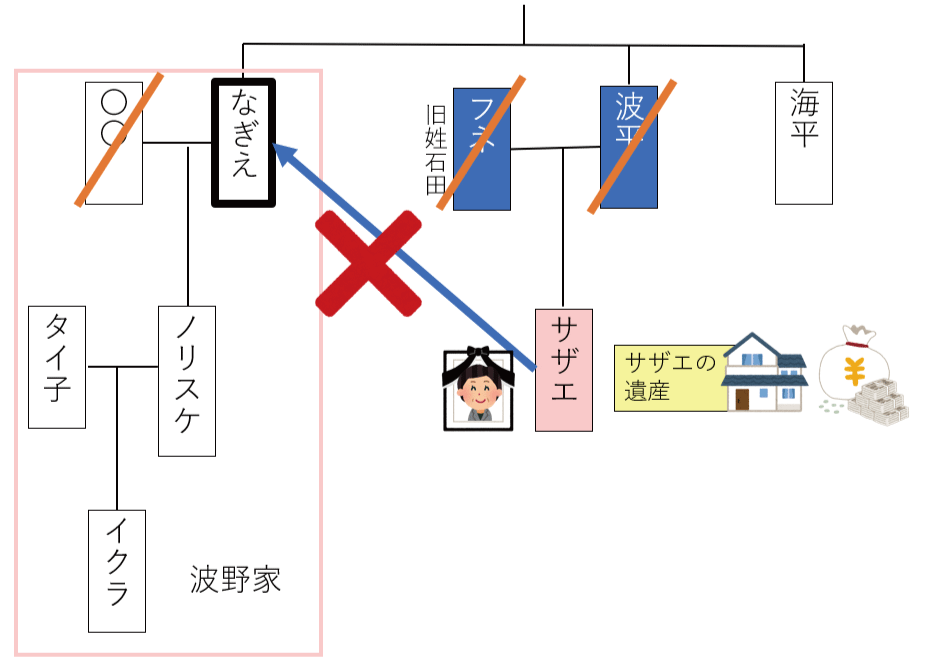

相続人の確認をしなかったことによる悲劇

おばさん、大丈夫?

どこか具合悪いところない?

数年後

亡くなる

いつもありがとう。

私が亡くなったら、身寄りもおらんし、私の死んだ後の手続もお願いせんなんし、私の財産全部あげるね。

おばの生まれたときから亡くなるときまでの戸籍収集。息子がいたことがわかる。

おばの実子

財産、けっこう有るんだ。手続き面倒だけど、手数料払ってもおつりくるくらいの財産やから、全部貰おう。

おばさん、身寄りいないって言ってたけど、別れた夫との間に子供いるやん!! 遺言もないし、私は相続人ではないから、葬儀も何もできない

悲劇の原因

おばには法律知識が無く、自分の周りにいるのは姪だけだったので、自分が亡くなったら自動的に財産が姪にいくものだと思っていた。

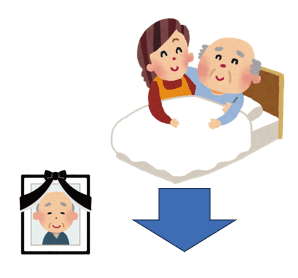

養子縁組されていなかったことによる悲劇

おとうさん、大丈夫?

どこか具合悪いところない?

数年後

亡くなる

父は、母親が再婚した方であり、血の繋がりはない。

父との間で養子縁組はしていない。

養子縁組されていなかったから、法律上は私と父とは赤の他人。

だから何もできないと言われた!!

おとうさんには兄弟がいたようだが、その人に財産が全部いくようだ。

悲劇の原因

おとうさんには法律知識が無く、母親と結婚したから、その子供も自動的に自分の子供になると考えていました。

代襲相続とは・・・

代襲相続とは、本来遺産を相続するはずの法定相続人が死亡等の理由で相続できない場合に、その人の子供が代わりに遺産相続する制度のことです。

数次相続とは・・・

数次相続とは、遺産分割協議をしている途中、またはしなければいけないと思っている途中で相続人が亡くなり、次の相続が始まってしまうことをいいます。

代襲相続、数次相続ともに、法定相続人の人数が増えると、普段付き合いのない方もおられ、どこに住んでいるのかわからない、意志疎通が難しいという困った状態になることもあり、遺産の分割方法を決める遺産分割協議がまとまらず、相続トラブルに発展するということもあります。

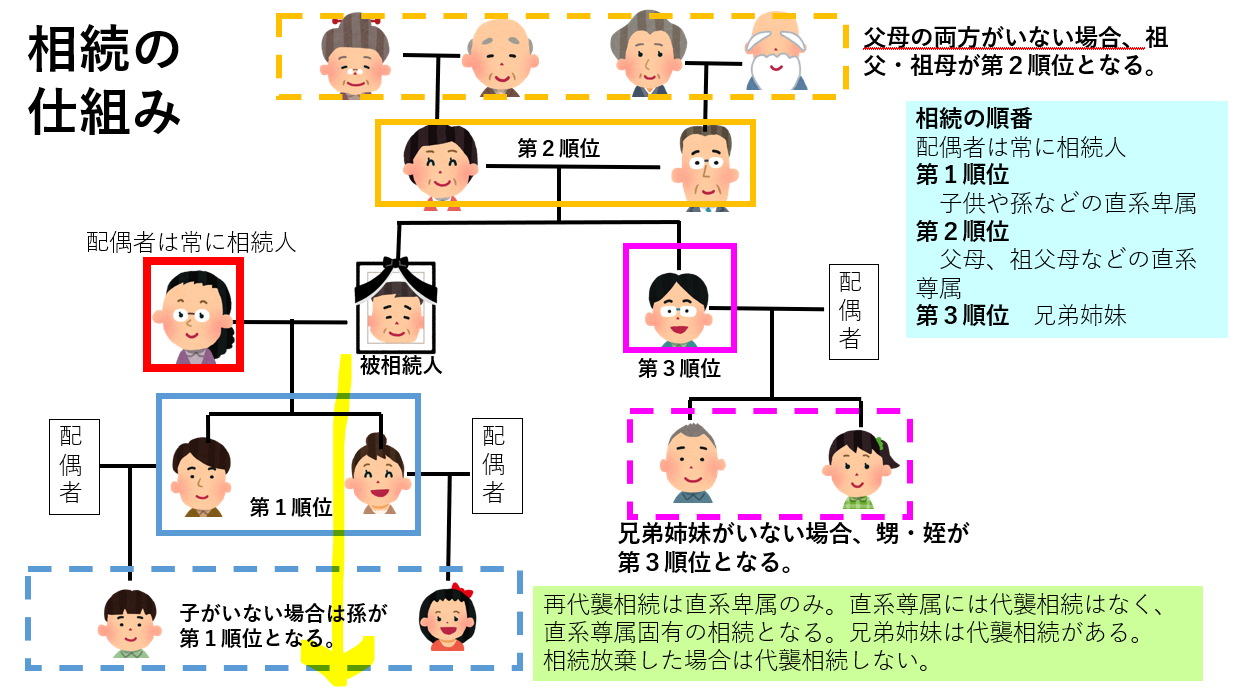

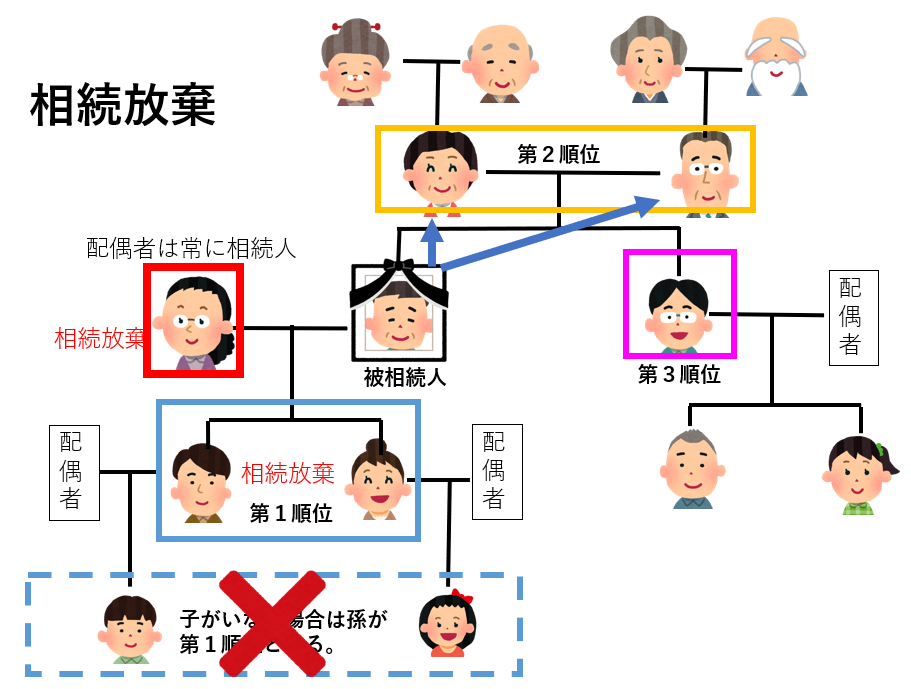

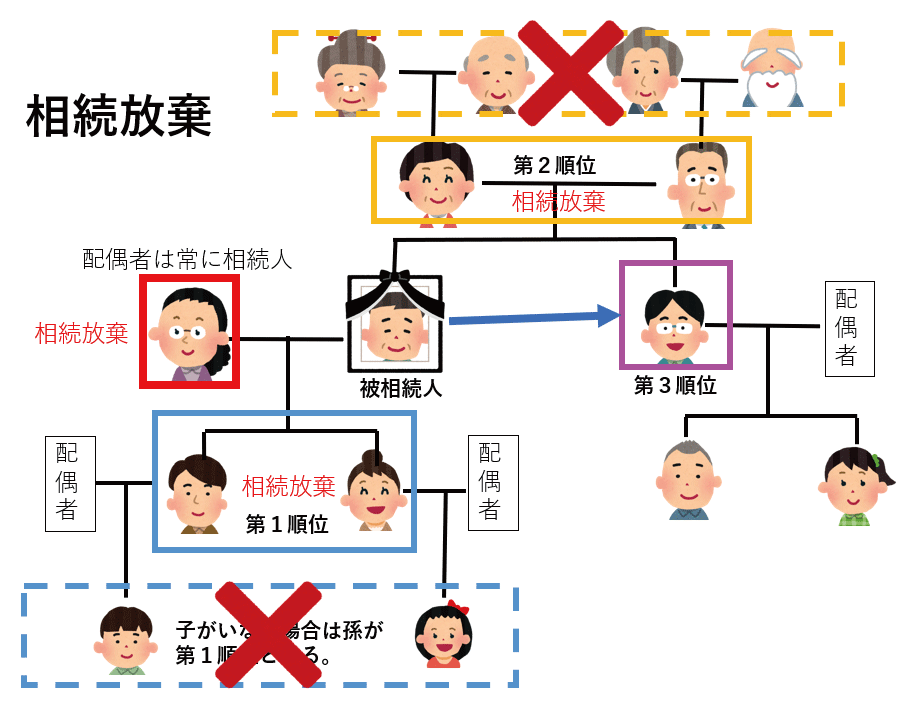

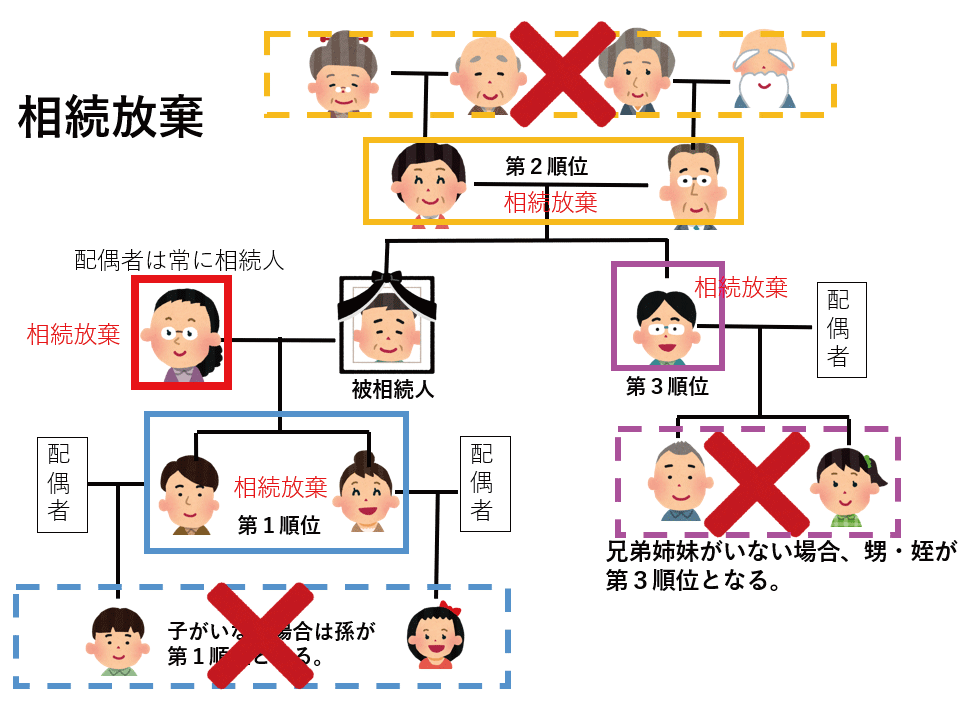

相続放棄

配偶者、第1順位が相続放棄した場合は第1順位の代襲相続は行われません。

よって、次の相続人である第2順位が相続人となります。

父母の両方がいない場合のみ祖父・祖母が第2順位となる。

配偶者、第1順位、第2順位が相続放棄した場合は、第3順位が相続人となります。

父母の両方がいない場合のみ祖父・祖母が第2順位となる

配偶者、第1順位、第2順位、第3順位は相続放棄した場合は、相続人が誰もおらず、遺産は国庫に帰属(国へ返す)となります。

配偶者は常に相続人、第1順位は直系卑属、第2順位は直系尊属、第3順位は兄弟姉妹

※配偶者は入籍されている方であり、内縁は配偶者ではありません。

よって長年別居していても戸籍を抜いていない場合は、配偶者です。

なお、親や兄弟の血縁者は、数十年会っていなくても、相続順位の中に入ります。

『血は水より濃し』ということわざがありますが、相続人の確定をする際にこの言葉の重さ、意味を思い知ることになります。

相続人は誰?

①配偶者と第1順位

②第1順位がいない場合は、配偶者と第2順位

③第1順位、第2順位がいない場合は、配偶者と第3順位

④配偶者が死亡、離縁している場合は、第1順位

⑤配偶者が死亡、離縁している場合で第1順位もいない場合は、第2順位

⑥配偶者が死亡、離縁している場合で、第1順位、第2順位もいない場合は、第3順位

⑦配偶者が死亡、離縁しており、第1順位、第2順位、第3順位もいばい場合は、相続人がいないので国が相続財産を全部没収。(国庫に帰属)

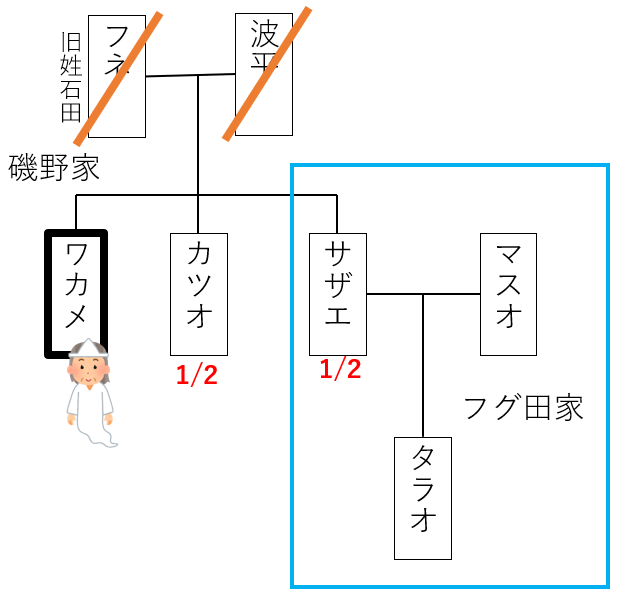

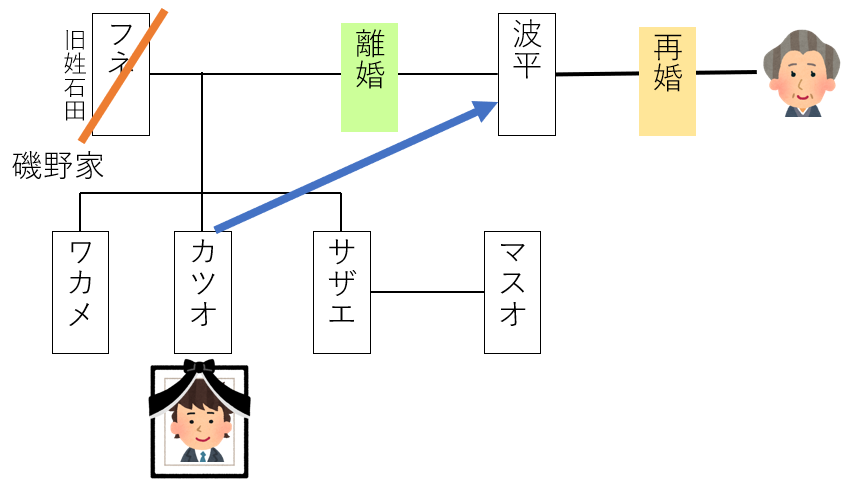

問題

ワカメ死亡。

フネと波平は数年前に他界。

相続人と相続割合は?

回答

カツオ1/2、サザエ1/2

片親を通じて血が繋がっている場合、例え一度も会ったことがない場合でも兄弟となり、相続順位の中に入ります。

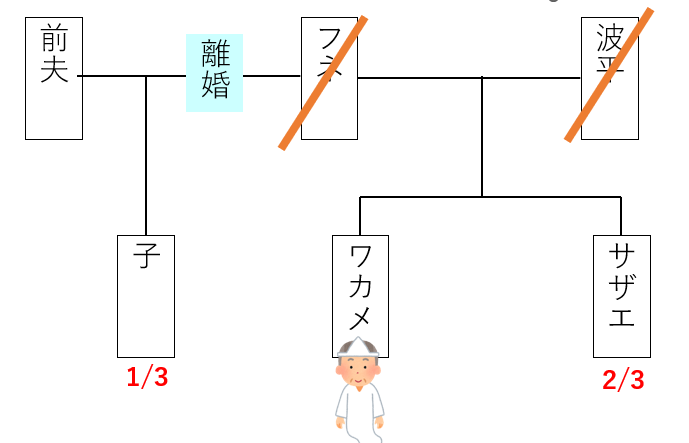

問題

ワカメとサザエは二人きりの兄弟。

波平とフネは数年前に他界。

ワカメが亡くなった。

この場合の相続人と相続割合は?

回答

サザエ2/3。

フネと前夫との子ども(腹違いの兄弟)は1/3。

ポイント全血と半血の違い

腹違いの兄弟は、半分しか血が繋がっていないので、他の兄弟と同じように平等とはならない。

よって、上記のような場合は、全血の兄弟の方が相続割合が多くなる。

なお、半血の相続割合は全血の兄弟姉妹の半分となる。

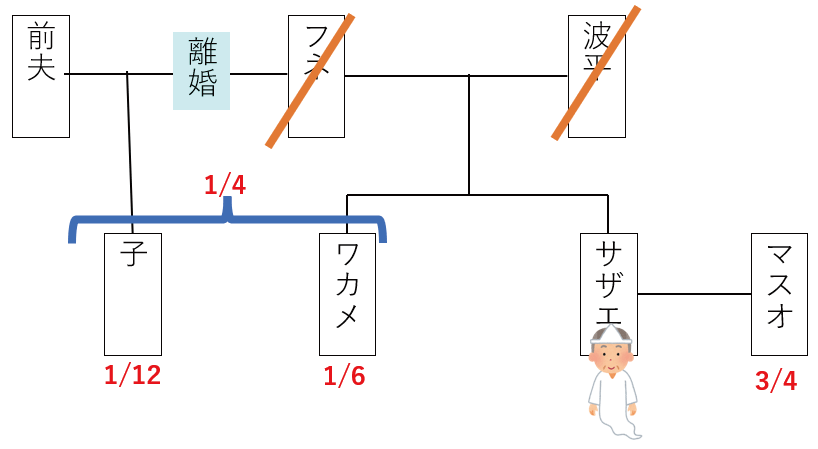

問題

サザエとマスオには子どもがいない。フネと波平は数年前に他界。この場合の相続人と相続割合は?

回答

マスオ3/4。ワカメ1/6。

フネと前夫との子ども(腹違いの兄弟)は1/12。

ポイント全血と半血の違い

腹違いの兄弟は、半分しか血が繋がっていないので、他の兄弟と同じように平等とはならない。

よって、上記のような場合は、全血の兄弟の方が相続割合が多くなる。

なお、半血の相続割合は全血の兄弟姉妹の半分となる。

サザエが独身だったら、サザエの法定相続人は?

配偶者は常に相続人

第1順位

子供や孫などの直系卑属

第2順位

父母、祖父母などの直系尊属

第3順位 兄弟姉妹

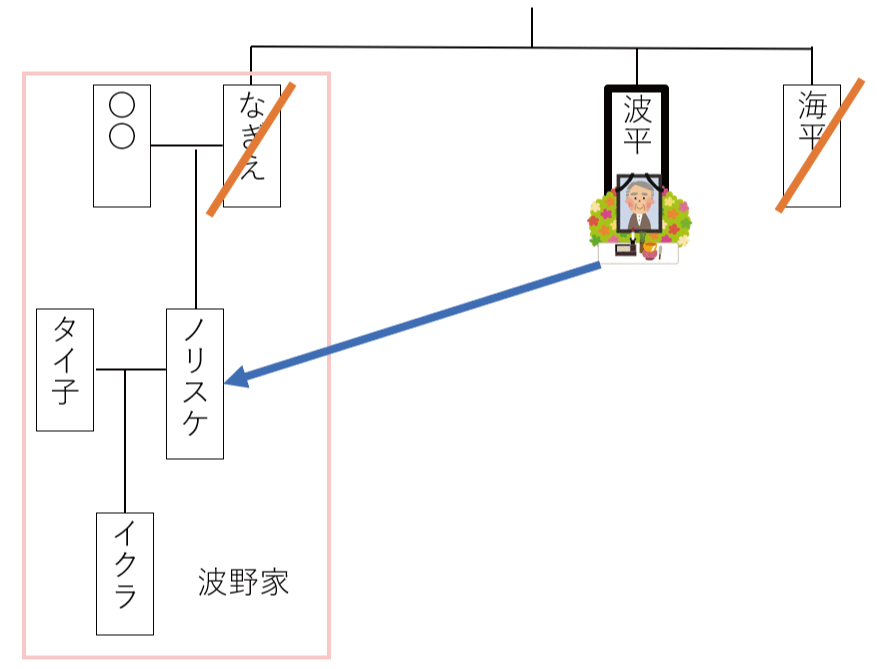

仮にフネも波平も死亡しており、サザエが独身で子供もおらず、兄弟がいない状態で亡くなった場合、いとこであるノリスケは、法定相続人ではないため、サザエの財産を受け取ることができない。よってサザエの財産は国庫へ帰属(国へ渡す)

ポイント 相続は、直系尊属以外の上にはいかない!

もし、波平が独身だったら、相続人は誰?

ポイント

配偶者もおらず、第1順位の子、第2順位の親がいない場合は第3順位(横)の兄弟にいく。

兄弟が亡くなっているときは兄弟の子供(下)にいく。

応用

波平とフネが離婚し、

その後、フネも亡くなった後にカツオが亡くなった場合、

カツオの財産は離婚して家を出て行った波平が相続人となる。

注意

離婚して家を出て行っても、血がつながっている場合は、相続の縁は切れない。

このように、世間の常識と相続の常識は違うのです!だからこそ、亡くなった方の生まれたときから亡くなるときまでの戸籍の確認は必要なのです。

常識とは、人によって考え方が異なります。よって、しっかりと法律で決まりを作り、誰が相続人であるかをわかるようにしました。

親が戦時中、戦後すぐに生まれている場合は注意が必要です。

なぜならば、戦争で多くの方が亡くなられ、子どものいない夫婦に養子に出されていたり、生まれたところが海外の場合もあるからです。

満州は当時、日本だったこともあり、満州の戸籍は問題なく取得できますが、戦時中に軍や国の仕事等で家族で海外に行っており、海外で生まれている場合は戸籍の取得が大変です。

親が話したがらない話を聞き出すことは難しいです。

ですが、「自分のルーツを知るために家系図を作りたい」と言って、協力してほしいと伝えると教えてくれる場合があります。よって、生前中に家系図を作っておくことが相続トラブルを防ぐためにも重要です。

家系図を確認しておきましょう。

相続登記が義務化されました。

相続には時効がありません。

子どものいない親戚がいて、その方が数十年前に亡くなってから、「あなたが○○の不動産の相続人の1人です。」と連絡が来る場合があります。

また、親が再婚しても養子縁組されていなければ義父(義母)の子供にはなっていません。

この場合は、相続人ではないので、義父(義母)の相続手続きが一切できなくなります。その場合は、義父(義母)の相続人を探さなければなりません。

このように、親戚に子供がいない方がいたり、両親や祖父母が再婚、離婚している場合は、ある日突然トラブルに巻き込まれることがあります。

家系図があれば、相続人の確定ができます。

よって、それに備えて、祖父母、祖父母の兄弟、父母、父母の兄弟までを含めた家系図を書いておくことをお勧めします。

誰に聞いても相続人だというけど、どうしてこうなった?

会ったことも無い、遠い親戚なのに。

どうすればいいの?

あなたがこの不動産の相続人です。不動産の相続登記してくださいね。

次は認知症のお話しです。

不動産の所有者が認知症の場合、不動産を売却することができません。

相続手続を行う際に、相続人の中に認知症の方がおられたら、相続手続ができません。

成年後見制度、後見人って何?

そのような場合は、成年後見制度を利用し、認知症の方に後見人を付けてもらいます。

成年後見制度はどんなときに必要?

判断することが難しい方に代わり、後見人

が財産管理をします。

判断能力がなくなったとき

+

◆不動産や預貯金の管理

◆契約行為

◆相続時の遺産分割協議をするとき

判断能力が乏しいと騙される可能性があるので、それを防ぐためです。

後見人の使命

被後見人(後見人が付いた方)の財産を守ることが使命。

財産を守るとは、財産を減らさないこと。

よって、本人の体調を守るための医療費等の支出は認めるが、過度な贅沢は財産を減らすことになるので、否定されることが多い。

自宅の売却に関しては、施設から自宅に戻ることはないような方の場合でも、「自宅を売却したら二度と自宅に戻れなくなるので、自宅の売却はできません。」と言ってきます。

本人以外の方に現金を支出することができません。

(認知症になった方の預貯金・年金等で生活費を賄っている場合は、本人の生活費しか支出ができなくなります。)

・法定後見の場合は、家庭裁判所に後見人を選んでもらいます。(選任)

・後見人の候補者として、家族を後見人候補者として申請することはでき

ます。(候補者が必ず後見人になれるという保証はありません。)

・申請理由が相続の場合は、その家族が同じ相続人だった場合は、後見人

にはなれませんので、注意が必要です。

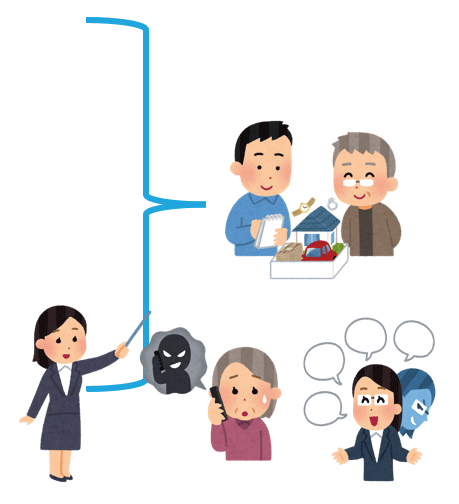

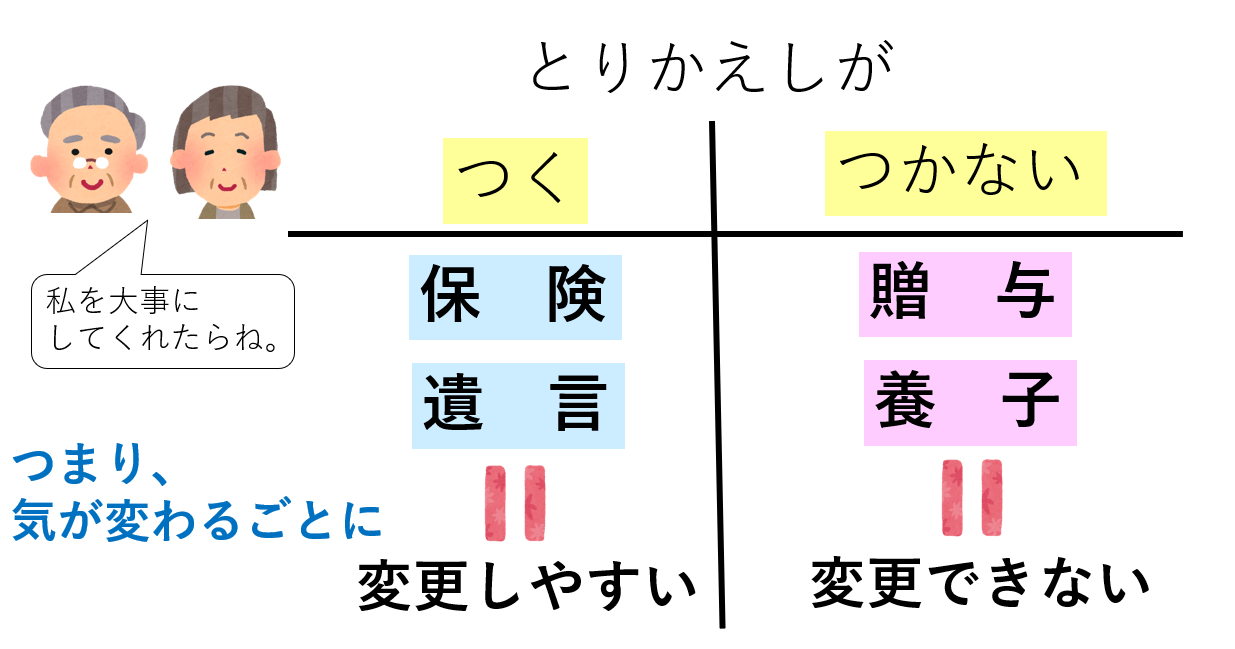

空き家で子供たちが困らないようにするためには、どうすればよいのか?

自分達が亡くなった後、実家を解体する可能性がある場合は、解体費用を残しておきましょう。

解体費用の渡し方

①遺言を作成し、家を処分してくれる子どもに、家を渡せるようにしておく。また、その子供に解体費用のお金を渡せるように記載しておく。

②解体費用分の生命保険に加入し、受取人の名前を家を処分してくれる子どもの名前にしておく。

※なぜ、生命保険で解体費用を残しておいたほうがよいのか?

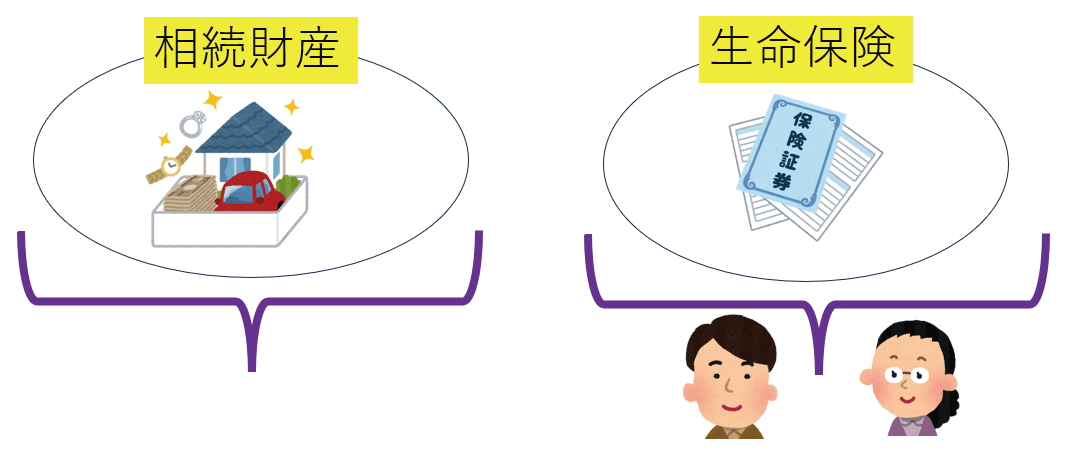

親が亡くなり、親の財産を分けるとき、遺言が無く、話し合いがまとまらなければ、故人の財産は法定相続分どおりに分けられます。

また、遺言があったとしても、全く財産が受け取れない人がいたり、著しく少ない財産だった場合、遺留分請求をされる可能性があります。

ですが、生命保険には受取人の名前が書いてありますので、故人の相続財産を分ける話し合いの対象(遺産分割の対象)から除外されることとなります。よって、揉める可能性が高い場合は、遺言と生命保険の両方の活用をすることをお勧めします。

生命保険って実はとっても便利なものなのです。

遺産分割の対象となります。

渡したい方に渡すことができます。

遺産分割協議の対象外となります。

■農地は不動産業者で売却できません。農業委員会に相談しましょう。

■山林は隣地の山林所有者に引き取ってもらえるか、相談してみましょう。

■それ以外の不動産は、不動産業者に相談してみましょう。

■どうしても売却できない土地は、「相続土地国庫帰属法」を利用し、国にお金を支払い、土地を引き取ってもらえるか、各都道府県の法務局の本局に相談してみましょう。(建物が建っていると引き取ってもらえません。更地のみとなります。)

※不動産の譲渡には税金がかかります。よって、必ず税金の確認をしておかれたほうがよいです。

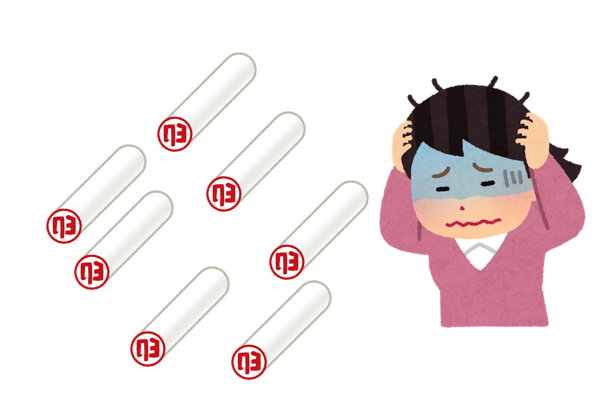

最後に、今回のセミナーテーマとは関係ありませんが、認知症になる前に準備していただきたいこと

通帳の印鑑の確認をしてください。

今は朱肉不要のシャチハタがあります。

また、印鑑不要の社会になり、役所でも印鑑を押すことは無くなってきまいした。

ですが、以前はシャチハタは公的なものには使用することができず、結局印鑑が必要となる時代がありました。

その結果、印鑑を5本~6本持っている家庭が普通でした。

昔は通帳に、どの印鑑を使っているかがわかるように印影が貼られていました。

ですが、今は偽造防止のため、通帳に印影は貼ってありません。

認知症になれば、通帳の印鑑がどれか、全くわからなくなります。

このようなことにならないうちに、不要な印鑑は処分しておきましょう。

印鑑の確認は必ずしてください!

要介護状態になると、お金がかかります。一番よいのは、できるだけ長く健康でいること。

1.適度な運動

2.毎年必ず健康診断を受診しましょう!

3.お酒が好きな方は休肝日を作りましょう!

4.タバコはできれば禁煙をしましょう。

5.バランスの取れた食事をしましょう!

6.家にこもりっきりで人と喋らないと認知症になりやすいです。人とお話ししましょう。

7.暑い日は必ずエアコンを付けましょう。(実は自宅で熱中症になる方が一番多いのです。)

8.家の片付けをするのは、実は脳トレにもなります。

おわりに

私の実家は、小さな町の床屋さんでした。

50年前のその町には本屋、パン屋、肉屋、電気屋、酒屋、八百屋、服屋、靴屋がありました。

今はほとんどの店が無くなっています。

そして、母は現在、要介護1の認知症です。

認知症になる前は、しっかりもので近所から頼りにされていた方でした。

その母が、徐々に物忘れがひどくなり、自分が認知症だということを受け入れることができなくなり、その不満を全部、家族である私と孫にぶつけてきました。

忘れたことは、全て私達のせいになり、大声で怒鳴られる始末。本当に修羅場でした。

今の母は、認知症を受け入れ、モノをどこかにやってわからなくなっても人のせいにすることはなくなりました。

でもデイサービスに通うことは拒否しています。

ではそのような状態の母が、どうして一人暮らしをすることができるのか?

それは商店街の中に、高齢者が気軽に集まれる場所があるからです。

毎日、町の高齢者がそこに集まり、座って喋って帰ってきます。気の合う友人たちとのお喋りが、脳への刺激になっているのだと思います。(ヘルパーさん、訪問看護師の助けもあります。)

その場所は、町が空き家を活用して作った場所でした。

このように、高齢化が進んだ町は、まずは高齢者が安心して楽しく集える居場所を作ることが必要だと思います。空き家対策は大変だと思いますが、少しでも今回のお話しがお役に立てば幸いです。