日本全国で進む過疎化は、今や一部の地方だけでなく国土全体にとって深刻な課題となっています。かつての高度経済成長期に比べ、人口移動の流れは大きく変化し、都市部への一極集中が進んだ結果、地方の過疎地域では人口減少、高齢化、生活水準の低下など様々な問題が顕在化しています。

この記事では、過疎化の背景と問題点、その影響、そして地域活性化に向けた取り組みや対策を、具体的な事例やデータを交えながら詳しく解説していきます。

目次

過疎化の背景と現状

過疎とは、一定の要件を満たす市町村や集落において、人口の減少と社会機能の低下が見られる状態を指します。総務省の定義によれば、過疎地域とは「人口の減少率が一定以上」かつ「高齢化率が高い」地域とされています。

例えば、2025年時点で日本の人口は減少を続け、過疎地域に分類される市町村は全国の約半数に達すると見込まれています。特に漁村や農業中心の地域では、若者の流出が止まらず、担い手不足が深刻化しているのです。

過疎化がもたらす主な問題点

1. 社会機能の衰退

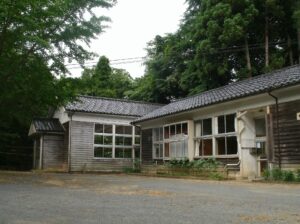

過疎地域では、医療機関や教育施設、公共サービスの維持が困難になり、病院や学校の統廃合、バス路線の廃止といった事態が進んでいます。これは高齢者や移動手段を持たない住民にとって、生活の利便性の悪化という形で直撃します。

2. 地域経済の停滞

企業や雇用機会の減少は、就職の選択肢を奪い、若者の定住を妨げます。地元の産業(農業・漁業・林業など)は人手不足により生産力が落ち込み、経済の衰退に拍車がかかっています。

3. 空き家・インフラの老朽化

空き家の増加は、防犯・防災上のリスクを高め、景観の悪化にもつながります。また、利用頻度の少ない道路や上下水道などのインフラも管理が行き届かず、荒廃が進んでいます。

4. 文化・伝統の喪失

地域に根付いた伝統文化や祭り、生活様式は、地域住民の高齢化と人口減少に伴い継承が難しくなっています。世代間の関係や地域のつながりが希薄になることで、暮らし全体の質が下がり、地域の魅力が薄れていくという悪循環が生まれているのです。

過疎化が進行する理由

過疎化の進行にはいくつかの要因があります。

- 東京などの都市部への転入者の増加

- 企業や事業の都市集中化

- 交通インフラや行政サービスの地域格差

- 出生率の低下と死亡率の上昇

- 就職機会の偏在

これらの状況は、それぞれが関連し合い、人口の流出と地域の衰退を加速させています。

過疎化と過密化の対比から見える地域課題

日本では過疎化と同時に、都市部では過密の問題も進行しています。面積の狭い地域に多くの人々が居住する都市では、住宅不足や通勤ラッシュ、災害時の被害の拡大など、別の形の課題が顕在化しており、過疎地域との格差は一層深まっています。

人口の割合で見ても、東京圏が全国の約3割を占めている一方で、該当する過疎地域では、町全体で数百人という例も多いのが現状です。このような人口分布の傾向は、今後さらに進み、地域の福祉や防災、教育といった基本的なサービス提供にも大きな影響を与えています。

また、都市からの転入が続く中で、地方にとっては人材確保が大きな課題となっています。一定の条件を満たした場合に受けられる補助制度などが整備されてはいるものの、それだけでは地方での定住や自立を後押しする力としては不十分です。

そのため、自治体が主体となって運営する形で、地元企業や住民と連携し、地域福祉や住環境の改善策を講じる事例も増えています。たとえば、災害被害を受けた地域では、住民が主体となった復興イベントや交流活動を拡大させ、地域の再生を図る取り組みが進行中です。

こうした動きの先には、「人が安心して暮らせる社会」の実現という、全国共通の重要なゴールがあります。都市と地方が相互補完的な関係を築けるよう、バランスの取れた人口分布とインフラ整備が今後ますます求められていくでしょう。

地域活性化に向けた具体的な取り組みと事例紹介

1. 地方創生と移住促進

政府や自治体は、地方創生の一環として移住を促進する施策を実施しています。住宅補助、就職支援、子育て支援などをパッケージ化し、若者や子育て世代の定住を図る動きが活発化しています。

具体例:

- 長野県小布施町:アートや文化イベントを活用した地域活性

- 徳島県神山町:IT企業のサテライトオフィス導入で雇用創出

2. 空き家の活用とリノベーション

空き家をシェアハウスやコワーキングスペースに再生する動きが全国で見られます。地域住民と移住者をつなぐ交流拠点として活用し、コミュニティ形成を図る試みです。

3. インフラ・交通整備の推進

アクセス向上を目指し、道路整備や公共交通の再構築、オンデマンドバス等、新たな仕組みも導入されています。過疎化が進んだ山間部などでは、ドローン配送や自動運転車の実証実験も進行中です。

4. 産業の多角化と地域資源の活用

地元の農産物や伝統工芸品など、地域資源を活用した商品開発や観光業の促進が注目されています。これにより、新たな仕事を生み出し、地域の発展につながる動きが強まっています。

政府・自治体・企業の連携による対策

現在、国や総務省をはじめとする行政機関は、過疎地域の課題解決に向けて以下のような支援策を導入しています。

- 過疎法による財政補助

- 地域おこし協力隊の配置

- 企業誘致や起業支援

- ICTの導入による行政効率化

また、グループやNPOといった民間団体も、地域イベントの開催や教育支援などを通じて、住民活動を後押ししています。

まとめ:未来に向けて私たちが考えるべきこと

以上のように過疎化は、単に「人口が減っている」という数の問題にとどまらず、社会全体の構造や暮らしの質、そして文化の継承にまで及ぶ大きな課題です。しかし、視点を変えれば、それは地域の可能性を見つめ直すチャンスでもあります。

今後、以下の3つの観点から対策を強化することが求められます。

- 若者世代が定住できる雇用と環境の整備

- 高齢者や住民の生活支援体制の充実

- 地域資源を活用した持続可能な地域社会の形成

地方の豊かさを見直し、暮らしの選択肢を広げることは、都市に住む私たちにも大きな意味を持ちます。今後も、国・自治体・企業・地域住民が一体となって、過疎化の解決に取り組む必要があるのです。

このサイトでは、他にも地方移住や田舎での生活、仕事に関連するさまざまな役立つ情報を発信しています。いずれ地方で暮らしたいと考えている人は、気になる内容の記事がありましたら、ぜひ合わせてご覧下さいませ。