近年、日本では急速な人口減少と高齢化が進行し、それに伴い過疎が深刻な社会問題となっています。特に地方部では、生活機能の維持が困難になるほどの人口流出が続き、地域社会の存続すら危ぶまれる状況にあります。本記事では、「過疎地の現状と抱える深刻な問題とは?」というテーマのもと、過疎地の基本的な定義や背景から、医療、教育、インフラなど各分野で生じている問題、さらには都市部にも及ぶ影響、そして地域活性化に向けた取り組みや解決策までを幅広く解説します。

過疎地域の未来を考えることは、単に地方の課題を論じることにとどまらず、日本社会全体の持続可能性を見つめ直すことでもあります。現在、私たちに何ができるのか――そのヒントを探る一助となれば幸いです。

目次

そもそも「過疎地」とは何か?

過疎地の定義と指定基準

「過疎地」とは、人口減少や社会的・経済的機能の低下が著しく、持続的な生活環境の維持が困難になっている地域を指します。総務省が制定する「過疎地域自立促進特別措置法(通称:過疎法)」により、一定の要件を満たした市町村や集落が「過疎地域」として指定されます。

指定の条件には、例えば人口の比率が一定期間で大きく減少していること、若年層の流出率が高いこと、農業や産業の生産活動が縮小していること等が含まれます。現在では、日本全国の約半数の市町村が過疎地域に該当しており、その面積は国土の6割以上にも及んでいます。

過疎化が進む背景と要因

過疎化が進行する背景には、複数の要因が複雑に関係しています。中心的な問題は、若者の都市部への移動や就職による人口減少です。農業や林業などの農林水産業の衰退により、地元での雇用が減少し、生活の利便性が低下していることも原因の一つです。

さらに、少子高齢化の影響で、高齢者の割合が増加し、地域の担い手が不足しています。これにより、地域力の低下や生活水準の悪化といった深刻な状況が全国で拡大しています。

日本における過疎地の現状

統計で見る過疎地域の人口動向

2025年4月1日時点の資料によると、過疎地域の人口はこの数十年で著しく減少しています。総務省が発表したデータでは、1960年代以降、過疎地域における人口は継続的に減少し続けており、現在の人口密度は都市部の10分の1以下にまでなっている例もあります。

また、過疎地では高齢者が地域全体の50%以上を占める状態が多く、労働力人口の減少が止まらないという課題があります。

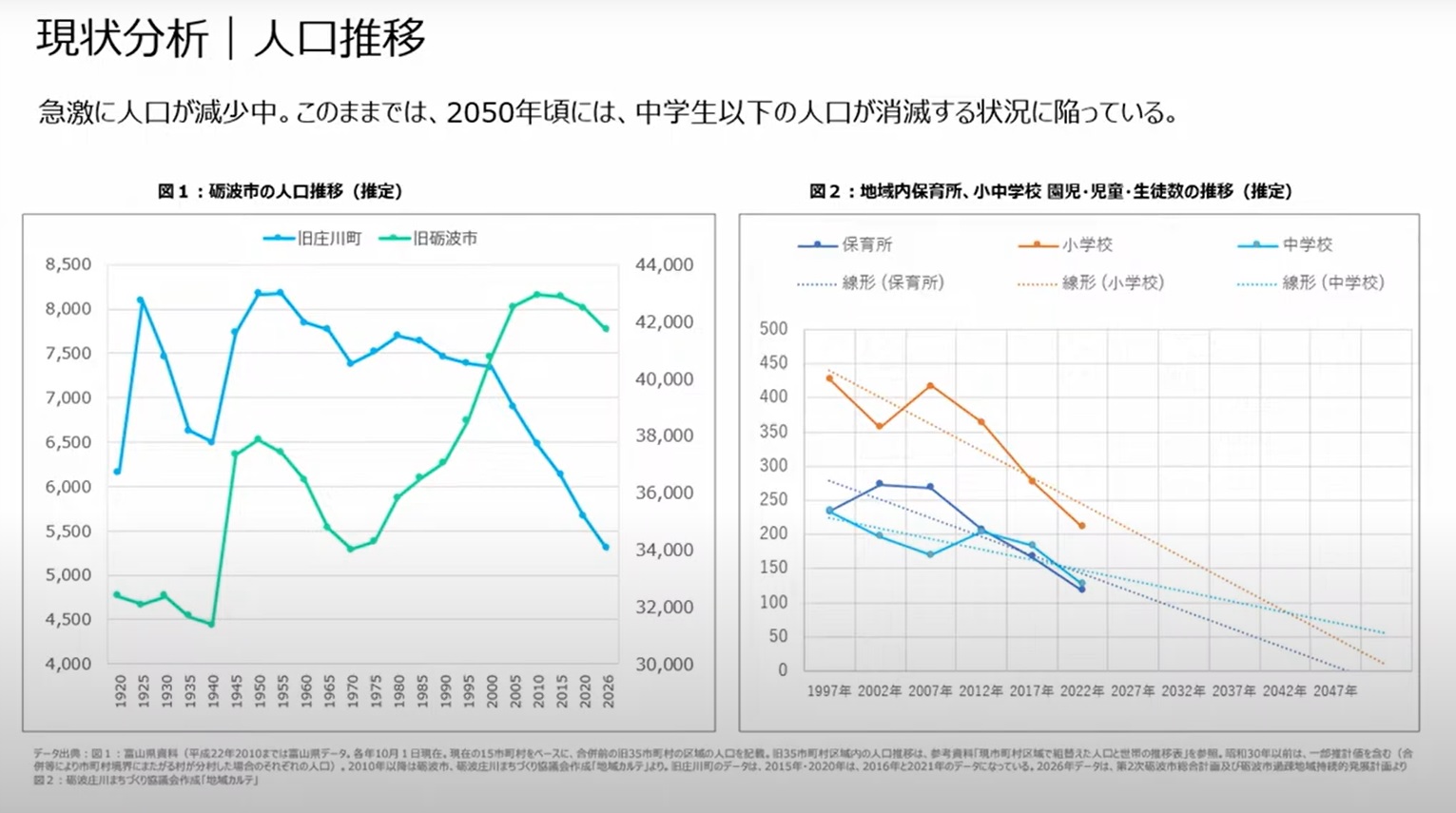

旧庄川町の人口推移

旧砺波市は大きな人口減少は起こっていませんが、旧庄川町は急激な人口減少が起こっています。このまま放置すると、経済活動やコミュニティが崩壊する可能性があります。

地域別の過疎化進行状況

過疎化の進行は特に北海道、東北、中国、四国地方で顕著です。これらの地域では、主要な産業である農業や観光が低迷し、若年層の転入がほとんど見られません。中には、居住者が10人未満となり、生活インフラの維持が不可能な集落も増えています。

また、山間部や離島など自然環境が厳しい地では、交通アクセスの悪化により、医療や福祉サービスの提供にも大きな支障が出ています。

高齢化と過疎化の相乗効果

過疎化と高齢化は密接に関連しており、互いに悪影響を及ぼし合う状態となっています。高齢者が多くを占める過疎地域では、地域社会の担い手不足が深刻であり、公共施設やサービスの維持が困難です。医療機関の閉鎖や福祉施設の縮小など、生活に必要な機能が次々と失われていく結果、さらに人口流出が進んでしまうという負の連鎖が生まれています。

過疎地が抱える深刻な問題とは?

医療・福祉サービスの不足

医療機関や介護施設の数が著しく少ない過疎地域では、高齢者の生活に多大な影響が出ています。医師や看護師などの人材確保も困難で、緊急時の対応にも限界があります。

教育・子育て環境の悪化

小中学校の統廃合や、保育施設の閉鎖により、子育て世代の定住が難しくなっています。教育の質や利便性が都市部に比べて大きく劣るため、若者の定住促進にも課題が残ります。

インフラ老朽化と維持困難

道路、橋、水道などの基本インフラが老朽化し、その整備や管理が困難になっています。財政力の弱い自治体では、修繕計画を立てることすら難しい状態であり、日常生活にも支障をきたすケースが増加しています。

公民館の耐震や解体費用の負担

現在の畑直の世帯数は47世帯です。何もしなければ10年後には 世帯まで減少すると予想されます。

畑直公民館は 坪あり、築60~70年で、耐震性にも問題があります。

畑直公民館には、砺波市から何も助成はされないので、解体する場合には地元で資金負担しないといけません。

耐震補強の場合の砺波市からの助成は、「耐震診断」費用の3分の2以内(上限5万円)。「耐震補強計画作成」費用の3分の2以内(上限15万円)。「耐震補強工事」費用の3分の2以内(上限100万円)です。

坪の建物の解体費用は ~ 万円で、1世帯あたりの負担は ~ 円と予想されます。

人口が減少すると言うことは、経済的な負担が増加したり、これまで享受していた便利な生活が出来なくなると言うことです。そうなれば、益々人口減少が加速する悪循環に陥ります。

畑直は既に手遅れなので、このまま放置して急激に生活環境が悪化することを受け入れることを選択するのか、少しでも抗って悪化のペースを遅らせたり食い止めたりする選択をするのかです。

生活インフラの閉店や撤退

食品スーパーの商圏内人口の目安は、一般的に徒歩や自転車で2km以内の範囲で5,000~1万人程度です。

旧砺波市の食品スーパーは「イオンモールとなみ」「業務スーパー」「MEGAドン・キホーテ」「サンキュー新富店」「大阪屋ショップ砺波店」「新鮮市場ヴァローレ砺波店」「サンコー砺波店」「アルビス砺波店」「スーパーセンターシマヤ砺波店」の9店舗。

旧砺波市の人口は42,508人で、スーパー1店舗あたりの人口は4,723人です。

旧庄川町の食品スーパーは2店舗です。

旧庄川町の人口は、4,516人ですが、種田、雄神の人は庄川町の食品スーパーは利用せず、旧砺波市の食品スーパーを利用していると思われるので、種田と雄神の人口を除いた、実質的な人口は、2,774人です。これに旧井波町の東側の人口がプラスされますが、この2,774人の人口が今後急速に減少すると、庄川町の食品スーパーは今後閉店する可能性があります。

示野のローソンが閉店しました。直接の閉店の原因は、店長の加重労働で一日3時間程度の睡眠時間しか取れなかったからですが、売上げが十分にあり、アルバイトの時給を高額で採用できれば過重労働にはならなかったはずで、人口が減少せず売上げが十分に確保できていれば閉店はしなかったはずです。

このような生活インフラが将来も閉店する可能性があり、そのような将来を見据えた準備をしておかなければいけません。それは誰が考えるのでしょうか?

産業の衰退と雇用の減少

伝統的な農業や製造業などの地域産業が縮小することで、雇用機会が激減し、企業の撤退も相次いでいます。これにより、地元での暮らしの魅力が失われ、さらに人口減少が進んでいきます。

地域住民に対してサービスを提供している企業も、人口減少に伴い、レッドオーシャン化して熾烈な市場の奪い合いが発生して、競争に敗れた企業は市場から退場して行くことになります。

行政サービスの限界と自治体消滅リスク

人口の減少とともに税収も低下し、自治体が本来果たすべき行政サービスを維持することが困難になっています。将来的には、いくつかの市町村が機能不全に陥り、消滅可能性都市となる懸念もあります。

庄川町の人口が減ると言うことは、庄川町からの税収も減ると言うことです。

庄川町からの税収か減れば、庄川町に使う税金も減るので、行政サービスが今より良くなることはありません。 行政サービスの維持の働き掛けはしないといけませんが、自立した生活防衛を考える必要があります。

地域コミュニティが希薄化

地域コミュニティが希薄化して、孤独死が起こったり、特殊詐欺被害が生じたりする可能性もあります。

人口密度が薄まるのに伴って、コミュニケーションも希薄になり、ご近所がどうしているのか全く分からなくなり、何日も、何か月もコミュニケーションしない状態になり、孤独死していたり、特殊詐欺の被害に会っていたなどの問題が発生する恐れがあります。

過疎化による影響は都市部にも及ぶ

地方と都市の格差拡大

過疎地域の衰退は、都市部との格差をより一層広げています。教育、医療、福祉、交通など、生活インフラの格差は生活水準にも直結し、社会全体の安定性にとっても重要な問題です。

食料供給やエネルギー供給の脆弱化

地方の農業や林業が衰退すれば、都市部への食料供給やエネルギー供給も脆弱化します。これは国家全体の安全保障や経済発展にも影響を及ぼす可能性があるため、国としての対策が求められます。

過疎地問題への対応策(総合戦略)

【1】移住・定住促進(人を呼び込む)

● 空き家の再生と用途転換

- カフェ・シェアオフィス・移住体験住宅・週末移住スペース

- DIY可物件+低家賃で若者の移住を促す

- 物件の魅力を動画で可視化すると移住意欲が上がる

● 働き口の確保

- 在宅ワーク講座、リモートワーク拠点(公民館のネット整備)

- 地域の小規模事業者と移住者のマッチング

- 農業・林業のリスキリング支援

● 子育て世帯向けの支援

- 保育料軽減、移住者向け住宅支援金

- 放課後の居場所づくり(子ども食堂、学習支援)

【2】高齢者支援(今いる住民を守る)

● 買い物難民対策

- ネット注文+地域一括配送

- 移動販売車(スーパーが撤退しても継続できる)

- 高齢者サポート拠点で注文代行

● 生活・見守りの強化

- デジタル見守り(センサー・LINE通知)

- 地域の「つながりの場」づくり

→ コミュニティカフェ・公民館イベント

● 移動手段の確保

- デマンド交通(予約制の小型バス)

- 電動カート・シェアカーの導入

【3】産業の再生(地域が稼ぐ力をつくる)

● 地場産業の価値再定義

- 庄川挽物木地のような衰退産業は

→ 伝統工芸 × 現代デザイン

→ 物語×職人映像でブランド再構築

→ 通販・ふるさと納税・クラファンで販路開拓

● 観光資源の磨き上げ

- 小牧ダム、庄川峡、地場工芸、農泊を組み合わせた「回遊性」作り

- 四季イベント(雪・川・紅葉・新緑)

● 小商い支援

- コミュニティスペースでマルシェ開催

- 空き家を一日店主型店舗として提供

【4】デジタル化による地域機能の補強

● 公民館を“地域DX拠点”に

- ネット環境整備

- スマホ相談会

- オンライン行政相談

● 地域課題のデータ化

- 空き家台帳

- 高齢者の移動データ

- 生活圏分析(買い物距離、病院距離)

→ 課題が見えると補助金が取りやすい。

【5】コミュニティの再生(最も難しいが最も重要)

● 住民が集まる「場」の設計

- コミュニティカフェ、交流スペース、子育て広場

- 加工室・厨房を活用した料理イベント

- 住民同士が気軽に話せる「日常の行き場」をつくる

● 住民参加のプロジェクト

- 空き家座談会

- 道づくり、花植え、祭りの再生

- 子ども・高齢者参加型の行事

● 批判文化から承認文化へ

批判型の住民が多い地域は承認欲求が満たされていない場合が多い。

そのため、

- 褒める文化の育成

- 若い世代の意見を歓迎する空気づくり

- 「否定から入らない会議」方式

が効果的。

まとめ:私たちにできることとは?

過疎地域の問題は、単なる「地方の話」ではありません。都市と地方は密接に関係し合っており、この問題は日本全体の持続可能性に関わる重要課題です。私たち一人ひとりが、地域の現状に関心を持ち、移住や支援、情報発信など、できる形で関与することが求められています。

現在も多くの地域が、希望を持って前に進んでいます。過疎地に目を向けることは、日本の未来を守ることにつながります。

地域活性化と言うと、イベントの開催や空き家の有効活用など、どちらかと言えば攻めの施策が実施されますが、過疎地域の場合、生活基盤の維持すら出来ない状況で、攻めの施策を行う前に、守りを固めることがとても重要です。守りを固めずに、イベントなどの攻めの施策を行っても砂上の楼閣になってしまい、イベントで自己満足しているうちに、生活基盤が崩壊する可能性があるので、守りは十分なのかを見定めて、問題があれば生活基盤を守ることを優先する必要があります。

このサイトでは、他にも地方移住、田舎での暮らしや仕事に関連するさまざまな情報を発信しています。これから地方へ移住を考えている人も、既に移住をされている人も、気になる内容の記事がありましたら、ぜひ合わせてご覧下さいませ。